Digital Lehren

Auf dieser Seite finden Sie unsere Hilfeangebote für zahlreiche Tools und Methoden der digital gestützten Lehre.

Nehmen Sie bei weiterführenden Fragen oder anderen Anregungen gern jederzeit Kontakt zu uns auf.

Direktlinks zu unseren Schulungs- und Beratungsangeboten

Digitale Werkzeuge

AGORA

Die Agora war Marktplatz und Versammlungsstätte der griechischen Polis. Unter der Bezeichnung AGORA steht für die Hamburger Geisteswissenschaften eine niedrigschwellige eLearning- und eScience-Plattform bereit. AGORA unterstützt asynchron und ortsunabhängig die Kommunikation und Koordination von geschlossenen Gruppen – vor allem von Lehrveranstaltungen, aber auch von Gremienarbeit, Verwaltungsorganisation und Forschungsprojekten. Mit einem eigenen AGORA-Raum können Sie aber auch Ihre Dateien, Aufgaben und Notizen organisieren.

Alle Informationen und Anleitungen zum Thema finden Sie im AGORA-Hilfeportal – inklusive Handreichungen zu verschiedenen didaktischen Szenarien in AGORA.

Den zentralen Login für die CommSys aller Fakultäten an der UHH finden Sie auf der Seite des DL-Portals.

OpenOlat

Die Plattform

Seit 2009 wird die Lehr-Lern-Plattform Olat an der UHH genutzt. Ursprünglich wurde Olat an der Universität Zürich als OpenSource entwickelt und es entstanden in Folge verschiedene Olat-Distributionen. Die UHH nutzt aktuell OpenOlat.

Seit 2009 wird die Lehr-Lern-Plattform Olat an der UHH genutzt. Ursprünglich wurde Olat an der Universität Zürich als OpenSource entwickelt und es entstanden in Folge verschiedene Olat-Distributionen. Die UHH nutzt aktuell OpenOlat.

AGORAs großer Bruder: das Learning-Management-System OpenOlat für komplexe Lehr-Lern-Szenarien: Mit OpenOlat lassen sich avancierte Formen von Lehr-Lern-Szenarien umsetzen. So lässt sich etwa die Organisation und Korrektur von kleineren, regelmäßigen Leistungsüberprüfungen – wie etwa in der Sprachlehre oder der Philosophie üblich – mit den OpenOlat-Funktionen zeitersparend erledigen (s. auch unten).

In OpenOlat ist zudem OnlyOffice integriert, das das gemeinsame gleichzeitige Bearbeiten von Dokumenten erlaubt. Eine entsprechenden HelpCard zu dieser Erweiterung finden Sie auf den Seiten des zentralen DL-Portals.

- Neues finden Sie immer in unserem OpenOlat-Forum für Lehrende „Treffpunkt der Fakultät für Geisteswissenschaften zum Thema OpenOlat“.

Weitere Informationen

- Videotutorials auf Lecture2Go zu OpenOlat; inzwischen mehr als zwei Dutzend, erstellt von Paul Borsdorf (WiSo-Fakultät).

- HelpCards vom zentralen UHH-Team.

- DL-Netzwerk-Webseite: Weiterführende Infos zu OpenOlat samt FAQ-Liste.

- News-Feed mit Ankündigungen und nützlichen Tipps des zentralen UHH-Teams.

- Austausch zur Gestaltung von Online-Lehre an der UHH (offen für alle Lehrende).

- Beispiel-Selbsttest mit allen Fragetypen, offen für alle Nutzer:innen.

- Erklär-Videos (externer Link) vom Entwickler Frentix zu OpenOlat auf YouTube.

- OpenOlat-Dokumentation des UHH-Partners frentix.

Zoom

Warum Zoom?

Zoom gehört zu den meistgenutzten cloudbasierten Web-Videokonferenzsystemen und zeichnet sich insbesondere durch seine skalierbare Teilnehmerzahl, stabile Serververbindung und einfache Handhabung aus. Zoom erlaubt Videokonferenzen mit bis zu 1000 Teilnehmer*innen.

Wie funktioniert der Zugang?

Dieser Dienst steht für Angehörige der UHH kostenlos zur Verfügung. Der Gastgeber („Host“) muss sich lediglich über das UHH-Portal mit seiner Benutzerkennung einloggen, einen Raum erstellen und den Einladungslink an die Gäste weitergeben. Teilnehmer können nach Starten von Zoom mittels Meeting-ID auf passwortgeschützte Räume zugreifen oder sich per Telefon einwählen. Die Nutzung von Zoom ist nur unter Verwendung des Zoom-Services der Universität zulässig, der über die Einstiegsseite angeboten wird. Das Herunterladen der Zoom-Desktop-Clients ist erforderlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Kommunikation über Server erfolgt, die in der Universität im RRZ betrieben werden und dass die Inhalte vertraulich bleiben.

- Zum Zoom-Login

- Weitere Informationen zu Zoom finden Sie auf der Website des RRZ

- Dienstanweisung des Präsidenten zur Nutzung von Zoom und der Bereitstellung und Anfertigung von Aufzeichnungen dieser Sitzungen („Dienstanweisung zur Nutzung des Videokonferenzsystems Zoom“, akualisiert am 02.11.2020 (PDF, Download) und eine Aktualisierung vom 30.07.2021 (PDF,Download).

- Auf der Seite des KUS-Portals finden Sie Video-Tutorials zur Einrichtung von Zoom.

Die Anmeldung in Zoom

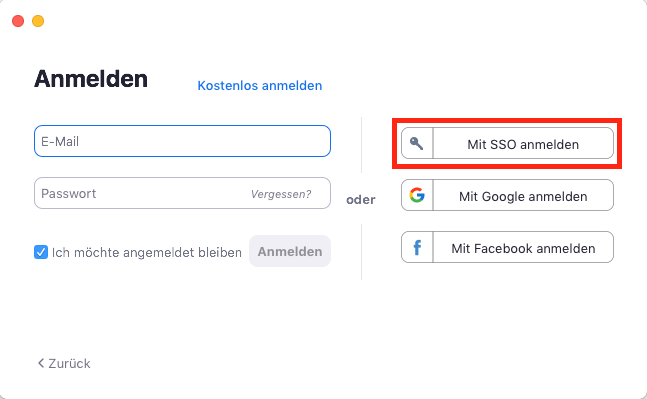

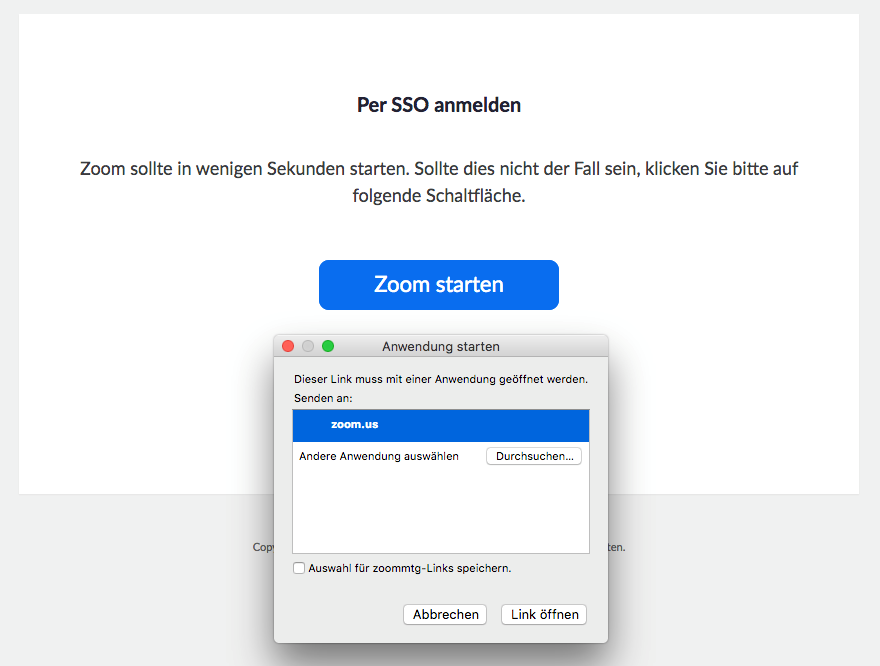

Nach dem Herunterladen und Installieren des Zoom-Clients (externer Link), wählen Sie bitte „mit SSO einloggen“:

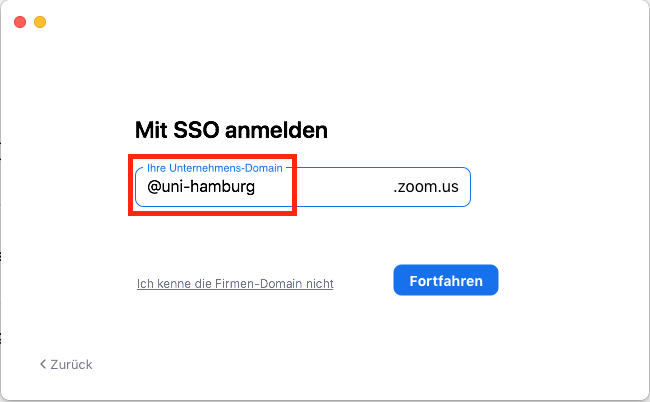

In dem erscheinenden Feld geben Sie bitte „@uni-hamburg“ ein:

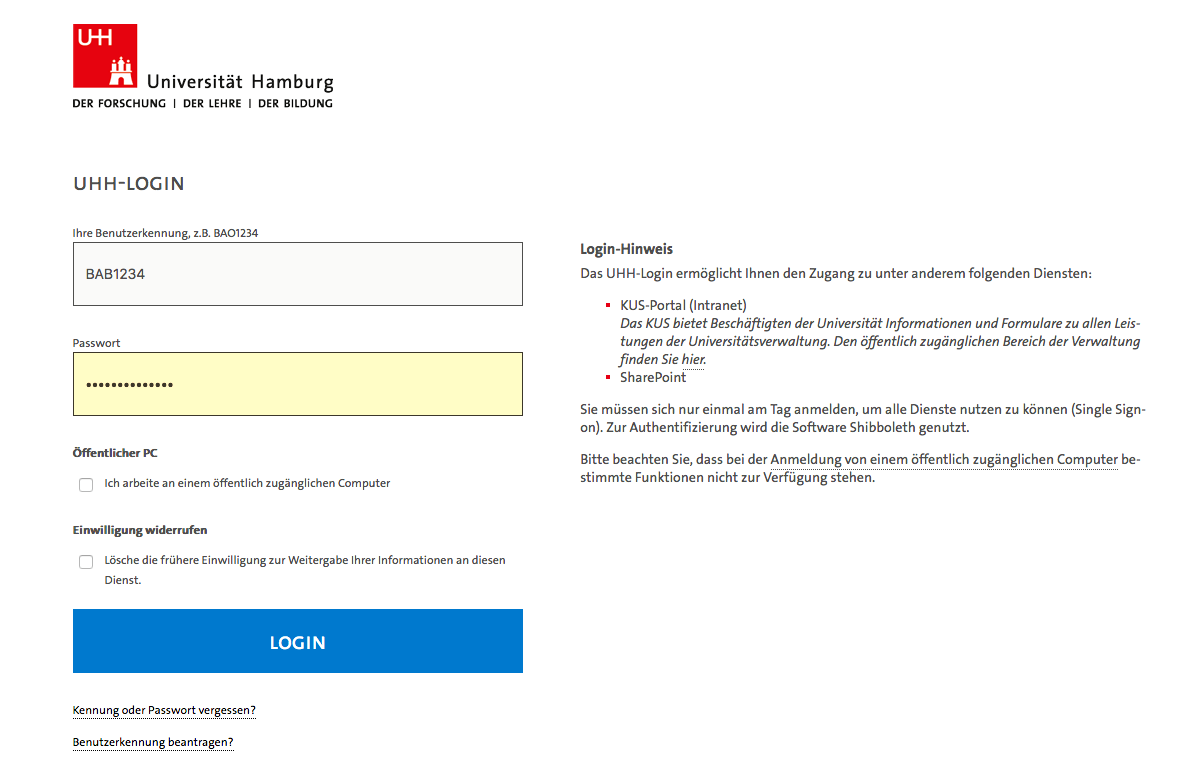

Anschließend erscheint die klassische UHH-Anmeldeseite, auf der Sie dann die Benutzerkennung samt Passwort eingeben:

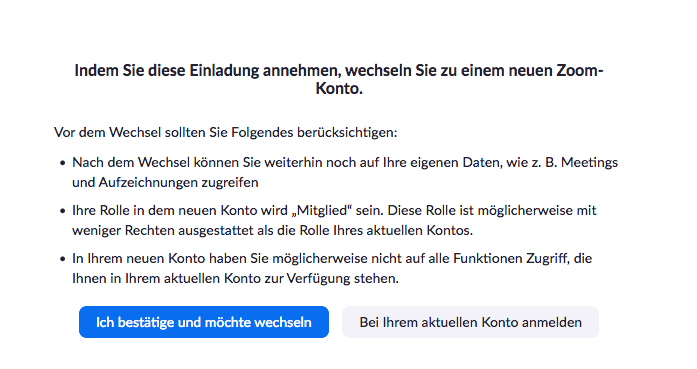

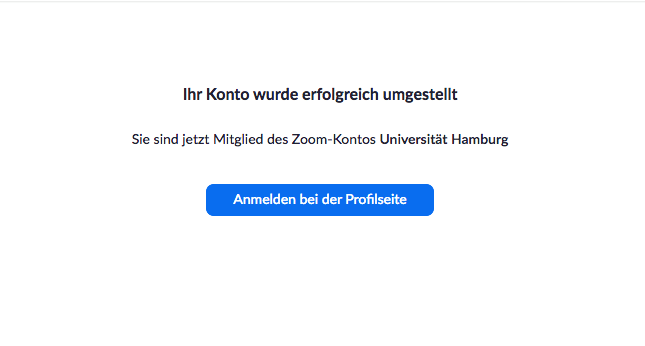

Wenn Sie sich zuvor privat angemeldet haben, werden Sie nun gefragt, ob Sie Ihren Account mit dem UHH-Account verbinden möchten, also die „Einladung akzeptieren“ wollen.

Nach der Bestätigung Ihrer Anmeldung öffnen Sie bitte die Profilseite mit Ihrem Zoom-Client.

Sind Sie im Client mit Ihrem von der UHH bereitgestellten Zoom-Konto angemeldet, steht Ihnen der gesamte für die UHH lizensierte Funktionsumfang zur Verfügung.

Tutorials und Handreichungen für Zoom

Informationen zu Zoom des RRZ:

Das RRZ erweitert fortlaufend seine Informationen zur Installation und Anwendung von Zoom. Auf der FAQ Seite zu Zoom findet sich unter anderem nun auch eine erste Handreichung zur Nutzung im PDF-Format.

- Die FAQ-Seite zu Zoom des RRZ finden.

- Das RRZ stellt außerdem Handreichungen für Studierende (PDF, 2020) und Lehrende (PDF, 2020) zur Verfügung.

Zoom für Lehrende: 6 didaktische Einsatzmöglichkeiten.

Auf Lecture2Go findet sich ein Video von Paul Borsdorf (WiSo-Fakultät), welches thematisiert, wie Zoom in der Lehre eingesetzt werden kann. Er geht dabei auf den Einsatz von Zoom in den folgenden Einsatzbereichen ein.

- Nutzung als Whiteboard

- Nutzung als Smartboard

- Diskussion im Plenum

- Gruppenarbeiten

- Präsentation von studentischen Arbeitsergebnissen

- Sprechstunde/Beratung organisieren

Weiteres:

- Zoom-Tutorials: Paul Borsdorf hat auf Lecture2Go eine neue Videotutorial-Serie gestartet. Bisher liegen vor: „Zoom: Umfragen durchführen“ und „Zoom: Breakout-Rooms nutzen“.

Digitalen Hintergrund in Zoom einrichten

In Zoom können Sie eine Art digitale Leinwand hinter sich aufgespannen, die Hintergründe wie Wände oder Bücherregale abdeckt. So wird Ihre Privatssphäre geschützt und Zuschauer*innen werden während des Meetings von Ihrem Interieur nicht abgelenkt. Voraussetzungen für eine korrekte Erkennung des Hintergrunds sind eine gute Ausleuchtung und ein gutes Kamerabild Ihrer Person. Bitte beachten Sie, dass Zoom wegen unzureichender technischer Anforderungen dieses Feature ggf. sperrt.

Die UHH hat einige Hintergründe im UHH-Design angelegt, die Sie unten verlinkt finden. Um diese in Zoom zu verwenden, klicken Sie bitte im Zoom-Client auf das Zahnrad-Symbold, das unterhalb Ihres Profilbilds oder Avatars in der oberen rechten Ecke angezeigt wird. Wählen Sie nun im linken Menü „Virtueller Hintergrund“ aus. Hier können Sie unter dem Plus-Symbol einen neuen Hintergrund hinzufügen.

- Hintergründe im UHH-Design im KUS-Portal.

Zoom – „Meeting“ vs. „Webinar“

In Zoom können Sie Digitale Lehre über ein „Meeting“ oder ein „Webinar“ durchführen. Jeder Zoom-Account, der mittels einer Benutzerkennung der UHH eingerichtet wurde, kann ein Meeting hosten oder an einem teilnehmen. Zoom-Accounts haben standardmäßig keine Webinar-Lizenz; diese kann aber bei Bedarf auf dieser Webseite des RRZ beantragt werden.

Unterschied zwischen Meeting und Webinar

Ein Meeting erlaubt den Austausch aller Teilnehmer*innen; wir empfehlen daher, für Seminare die Meeting-Funktion zu verwenden. Für Veranstaltungen wie Vorlesungen, Konferenzen, Vorträge u.ä., die keine mündliche Beteilung der Zuhörer*innen erfordert, empfehlen wir die Webinar-Funktion.

| Funktion | Meeting | Webinar |

| Teilnehmerrollen | Host, Co-Host, Teilnehmende | Host, Co-Host, Diskussionsteilnehmende, Zuschauende |

| Freigaben | Teilnehmende können ihre Audio-, Video- und Bildschirmfreigabe frei verwalten | Freigaben von Diskussionsteilnehmende und Zuschauende erfolgt durch Host- und Co-Host-Moderation |

| Kapazität | max. 1000 Teilnehmende | max. 10 000 Teilnehmende |

- Weitere Unterschiede entnehmen Sie bitte der Info-Seite (externer Link) von Zoom.

Veranstaltungsaufzeichnungen in Zoom

- Veranstaltungsaufzeichnungen in Zoom sind an der UHH ausschließlich bei Verwendung der Webinar-Funktion erlaubt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des RRZ.

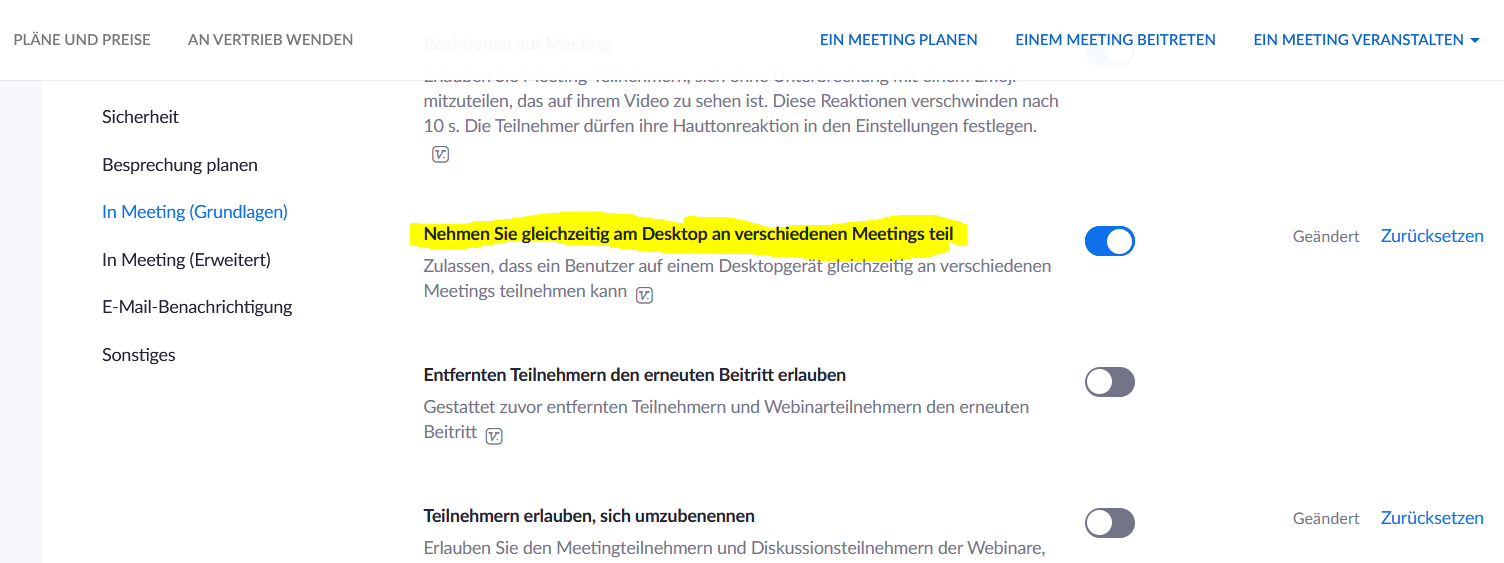

Gleichzeitig an mehreren Meetings teilnehmen

Um an mehreren Zoom-Meetings gleichzeitig teilnehmen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie die Funktion in Ihrem Zoom-Account.

2. Um mehreren Meetings gleichzeitig beizutreten, können Sie dem ersten Meeting wie folgt beitreten:

- Klicken Sie die Schaltfläche Beitreten im Zoom Desktop-Client an.

- Klicken Sie die Teilnahme-URL an oder gehen Sie auf die Zoom-Website und geben Sie die Meeting-ID ein.

Jedem weiteren Meeting müssen Sie über die Teilnahme-URL oder die Zoom-Website beitreten.

Praxiserfahrungen von Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos

Von Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos (Institut für Germanistik)

Herbst 2020

Woche 01: Vorbereitung auf (aber noch ohne) Zoom

Ich habe mich gern bereit erklärt, aus meiner aktuellen Praxiserfahrung mit Zoom zu berichten und fange hiermit an. Wichtig ist, dass ich bisher keine einschlägige Vorerfahrung oder relevante Fortbildung hatte.

Das Wichtigste für heute ist, dass ich mit der Nutzung von Zoom nicht gleich in Woche 01 starte, sondern den Einsatz erst ab Woche 02 plane. Dies gibt mir Zeit, die Studierenden vorzubereiten und die Netzbelastung in der ersten Woche zu beobachten. Die TN meiner Seminare und einer Vorlesung sind durch die LV-Leitfäden und Einträge in den AGORA-Räumen entsprechend informiert.

Für die erste Woche wähle ich stattdessen den mühsamen, rein asynchronen Weg der eingesprochenen Folien und kleinteiligen Erklärung von Fristen, Abläufen und Details in meinen Seminarleitfäden und AGORA-Einträgen. Darin besteht wohl einer der größten Unterschiede der aktuellen Situation: Allerlei Sachen, sonst auf der ersten Sitzung erfragt und schnell beantwortet, müssen nun schriftlich expliziert und kommuniziert werden. Das ist m.E. notwendig und sinnvoll, weil dadurch alle Abläufe auch ohne Zoom bzw. bei Ausfall der Videokonferenz sowie für Studierende, die nicht mit Zoom arbeiten können, verständlich und transparent bleiben.

In der ersten Woche erhebe ich zudem ein Stimmungsbild darüber, ob Zoom zum Einsatz kommen soll oder nicht. Dies geht einfach mit den Umfrageformularen des DFN (externer Link), und man kann damit auch abfragen, ob technische Voraussetzungen und Vorerfahrungen usw. gegeben sind.

Kurz auf den Punkt gebracht: Schriftliche Kontextualisierung der Seminarabläufe nicht mit Aussicht auf Zoom aufgeben, sondern bewusst beibehalten und auf AGORA einpflegen. Und: Lieber eine Woche später mit den Videokonferenzen starten, dadurch den Beteiligten Zeit zur Orientierung geben.

Woche 02: Zoom in Seminaren und in der Vorlesung

Nach vier nun abgeschlossenen Zoom-Sitzungen (2x BA-Seminare mit ca. 17 bzw. 25 TN, 1x MA-Seminar mit 22 TN, 1x Vorlesung mit mehr als 50 eingeloggten TN) berichte ich nun wie angekündigt über bisherige Erfahrungen.

Gesamteinschätzung: Diese fällt durchgehend positiv aus. Das System ist stabil, zumindest wenn man (wie ich in dieser Woche) Sitzungen von der Uni aus leitet. Die Sitzungen erweisen sich als realisierbar und sogar lebendig. Die Studierenden sind, soweit ich das einschätzen konnte, gerne dabei und scheinen mit der Technologie gut zurechtzukommen, das eine oder andere Feature habe ich sogar erst durch sie entdeckt. Zoom ist auf jeden Fall eine sinn- und wertvolle Ergänzung zur asynchronen Vorbereitung auf AGORA. Die beiden Plattformen ergeben zusammen genommen ein gutes Rückgrat für die digitale Lehre.

Einrichtung der Sitzungen: Die Einrichtung einer wöchentlichen Sitzung ist leicht. Einzige Korrektur, die ich im Nachhinein – und auf Bitte von Studierenden – vorgenommen habe, ist die Aufhebung des Registrierungszwangs. Zunächst hatte ich vorgesehen, dass Studierende nur nach voriger Registrierung Zugang haben, später nahm ich davon wieder Abstand, um den Zugang mit Sitzungsnummer und Passwort möglichst einfach für die Studierenden zu halten. In den Meeting-Einstellungen muss man hierzu das entsprechende Kästchen leer lassen. Das Passwort bleibt natürlich bestehen.

Die „Einladung“ mit Zugangsdaten wird im AGORA-Raum unter „Ankündigungen“ abgelegt, die Studierenden per AGORA-Nachricht einmalig darüber benachrichtigt. Mir wurden keinerlei Login-Probleme berichtet.

Begrüßungsrituale und Zoom-Knigge: Zum Sitzungsbeginn bitte ich in die Runde, Kamera und Mikro für eine kurze Begrüßungsphase einzuschalten. Meine Leitlinien: Beim Präsentieren mit geteiltem Bildschirm empfehle ich ausgeschaltete Kameras, die meisten halten sich daran. Mikros stellen die Studierenden von sich aus auf stumm, bis sie das Rederecht erhalten. In den Fragerunden zwischendurch oder am Sitzungsende sowie bei der Verabschiedung rege ich an, die Kamera wieder einzuschalten. Dies bleibt jedoch freiwillig. Wer sie ständig aushaben möchte (oder muss), kann das gern so handhaben.

Planung einer Phasenstruktur: Weil Zoom-Seminare recht flüssig laufen und viele Studierende damit schon vertraut zu sein scheinen, ist die Gefahr schon gegeben, in den Sog der eigenen Gewohnheiten zu geraten (Beispiel: Lange Monologe halten!). Da muss man jedoch gegensteuern. In meiner Erfahrung sind wichtig:

(a) eine klare und transparente Gliederung der Sitzung,

(b) ein Herunterbrechen des eigenen Inputs auf mehrere kürzere Blöcke, zwischen die immer wieder Fragen eingefordert werden, und schließlich

(c) ausreichend geplante Zeit für Diskussion oder Übungen.

Mehrere kleine Blöcke einzuplanen, anzukündigen und natürlich auch so einzuhalten, damit lassen sich sogar 90 Min. im Zoom-Seminar gemeinsam gestalten.

Präsentieren und Plenum im Blick behalten: Bei Seminaren (nicht in der Vorlesung) ist dies dadurch möglich, dass die Kachelansicht („Gallery view“) der Teilnehmenden als senkrechte Leiste eingeblendet wird. Diese kann man rauf und runter scrollen, ohne sich die Sicht auf die eigenen Folien zu versperren. Es tut gut, aufmerksame Gesichter wahrzunehmen, die einem zuhören und zuschauen. Übt man diesen Seitenblick auf die Kachelleiste, kann man sogar spontane Wortmeldungen schnell wahrnehmen und zuordnen, weil die aktuelle Sprecher-Kachel gelb umrandet wird.

Es empfiehlt sich, im Präsentationsmodus mit geteiltem Bildschirm die Seitenfenster „Teilnehmer“ und „Chat“ zu aktivieren und auf die eigene Bildschirm-Fläche so zu platzieren, dass man sie beim laufenden Vortrag noch beobachten kann.

Interaktion und Feedback: Momentan fahre ich hier zweigleisig: Im Präsentationsmodus sind Fragen im Chat möglich. Ich ermutige regelmäßig die TN, ihre Fragen einzutragen. Diese werden in den Zwischenpausen aufgegriffen und beantwortet, manchmal gehen sogar Studierende im Chatfenster aufeinander ein.

Achtung: Zoom erlaubt private Chat-Fragen an einzelne TN. Geht man auf eine privat gestellte Frage ein, muss man darauf achten, beim nächsten eigenen Chatbeitrag die Adressierung wieder auf „Alle“ zu stellen!

In den Diskussionsphasen befürworte ich eine Beteiligung über Kamera und Mikro, das macht die Situation einfach lebendiger und expressiver. Das entsprechende Ein- und Ausschalten von Kamera und Mikro bringen die Studierenden schon mit, das macht keine Probleme. Manche lassen wie gesagt die Kamera grundsätzlich aus, das wird so akzeptiert.

Wortmeldung: Die Wortmeldung per Händchen-Icon kennen einige von sich aus, ansonsten weise ich kurz darauf hin. Parallel lasse ich auch Handzeichen per Kamera zu. Das ist ein wenig anstrengender für mich als Leiter, weil ich beide Kanäle (TN-Liste und TN-Kacheln) überwachen muss, dennoch vertretbar, weil dadurch die Studierenden erst einmal die Wahl haben. Womöglich pendelt sich das im weiteren Verlauf auf einen einzigen Weg ein.

Sonderfall Vorlesung: Bei der Vorlesung bleiben die Kameras (und natürlich auch Mikros) durchgehend ausgeschaltet. Interaktion geschieht nur durch Chatbeiträge (s.u.).

Der gelbe Daumen („Reaktionen“) ist ein effizientes Mittel für die schnelle Bestätigung zwischendurch, die Studierende gern auch mal von sich aus abschicken.

Übungsräume („Breakout sessions“): Diese probiere ich ab nächste Woche aus. Die Einrichtung geht per Knopfdruck kinderleicht. Wichtig ist allerdings, dass die Gruppen nicht mit dem eigenen geteilten Bildschirm arbeiten können, sondern auf AGORA abgelegte Materialien zurückgreifen müssen. Auch hier braucht es tendenziell mehr Vorplanung und eine noch transparentere Kommunikation der Übungsanlage, als man es im Präsenzseminar tun würde.

Rückblick und Praxiserfahrungen mit Synchron-Asynchron-Formaten

Meine drei Seminare und eine Vorlesung in diesem Semester kommen diese Woche zum Abschluss. In den letzten Sitzungen habe ich gezielt das Gespräch mit den Studierenden (insgesamt ca. 50 in den drei Seminaren) über Formen und Techniken der digitalen Lehre im kommenden WS gesucht. Hier versuche ich, einige Erkenntnisse aus dem gesamten Lehr-Lern-Prozess und dem studentischen Feedback zusammenzufassen.

(1) Die Kombination von Synchron-Asynchron-Formaten scheint momentan alternativlos. Aus Sicht von Studierenden hat die gemeinsame virtuelle Präsenz große Vorteile gegenüber einer rein asynchronen Lösung. Zoom ist faktisch der Königsweg für die Präsenzsitzungen. Asynchrone Plattformen gibt es ja diverse, sie sollten aber, so aus studentischer Sicht, in ein und derselben LV nicht ohne Not durchmischt werden.

(2) Wöchentliche Aufgaben: Als äußerst ertragreich hat sich das Format der wöchentlichen Aufgaben erwiesen. Aus Studierendensicht habe ich gehört, dass die verpflichtende wöchentliche Aufgabe behilflich war, „auf Trab zu bleiben“ und sich immer wieder mit Texten und Fragen auseinanderzusetzen. Studentische Einwände gegen Aufgaben, über die auch berichtet wurde, sind also eher mit dem Design der Aufgaben verbunden und nicht mit der zyklischen Struktur der wöchentlichen Aufgabe an sich.

Auf Basis der aktuellen Erfahrung betrachte ich folgende Designmerkmale für wöchentliche Aufgaben als sinnvoll:

- Abwechslung: Die Aufgaben sind so gestellt, dass ihre Bearbeitung verschiedene Textsorten aktiviert. Mal sind es Zusammenfassungen theoretischer Positionen, mal Bezüge aus eigene Sprach- und Medienerfahrungen, mal kleine Analyseaufgaben.

- Alternativen: Zwei alternativ zu wählenden Aufgaben anzubieten, kommt gut an.

- Erfahrungsaktivierung: Aufgaben stellen mitunter Verbindungen zwischen den Fachinhalten und eigenen Erfahrungen her bzw. ermöglichen die analytische Reflexion über Alltagserfahrungen (jeweils im relevanten Themenbereich).

- Flexibilität: Bei mir gibt es keinen vorgeschrieben Mindestumfang. Die Teilnehmenden können also mal wenig und mal viel schreiben, je nach Interesse und eigener Lage. Gerade diese Freiheit kam gut an.

(3) Breakout-Sessions: Wünschenswert scheint eine bessere, gezieltere Einbettung von Breakout-Sessions. Bei mir kamen diese leider zu kurz, was auch dem geschuldet war, dass ich mit Zoom im Vorfeld nicht vertraut war. Breakout-Sessions sollten nicht zu kurz sein und nachvollziehbar in den Sitzungs- und Wochen-Flow eingebunden werden – sicherlich eine Herausforderung für das gesamte Seminardesign! Der Ertrag ist die Auflockerung der langen ViKo-Sitzungen und der Mehrwert der Zusammenarbeit im kleinen Kreis.

(4) Nichtteilnehmende Studierende: Offen ist schließlich, wie wir diejenigen Studierenden unterstützen und mitnehmen können, die die synchrone Lehre nicht mitmachen können, weil es mit der Netzverbindung nicht klappt (was leider recht häufig vorkommt) oder auch aus pandemiebedingten Gründen (v.a. Kinderbetreuung zu Hause). Studierende äußern den Wunsch, auch Seminarsitzungen auf Zoom aufzuzeichnen und auf AGORA zu stellen. Aus meiner Sicht ist das allerdings auf zwei Ebenen nicht leicht zu lösen: in der Koordination im Laufe der Sitzung einerseits, bezogen auf den Speicherplatz andererseits. Zum letzteren Punkt wäre Unterstützung durch Fakultät/Präsidium/Rechenzentrum unabdingbar, sonst geht uns der Festplattenplatz sehr schnell aus.*

______

*) Anmerkung des DL-Büros: Inzwischen sind per präsidialer Dienstanweisung Aufzeichnungen von Zoom-Sitzungen untersagt.

Die Dokumentenkamera in Zoom einbinden

Die Dokumentenkamera verfügt über eine Halterung, mit der sie leicht über Manuskripten, Büchern, Objekten etc. fixiert werden kann, um diese damit aufzuzeichnen oder bspw. in Zoom zu zeigen. Sie können dreidimensionale Objekte projizieren, gemeinsam im Seminar Details spezieller Dokumente, Karten oder Diagramme sichten sowie diese für Ihre online Lehrveranstaltung abfilmen. Dabei werden hohe Bildqualitäten erreicht, sodass auch Details gut sichtbar gemacht werden können. Ihr eLearning-Büro der Fakultät für Geisteswissenschaften bietet dazu das Gerät im uniweiten Hardwareverleihportal zur Ausleihe an (direkt zu diesem Gerät geht es hier). Eine umfassende Erklärung, wie Dokumentenkameras in der Lehre eingesetzt werden können, finden Sie auf dieser Seite des eLearning-Büros.

Weitere digitale Werkzeuge für Ihre Lehre

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen verschiedene digitale Tools vor, die sich besonders gut zur digitalen Unterstützung Ihrer geisteswissenschaftlichen Lehre eignen. Die meisten werden vom RRZ der UHH bereitgestellt. Externe Dienste sind mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

Eine moderierte Übersicht über (fast) alle Werkzeuge im Dienste-Portfolio des RRZ finden Sie auf der Webseite „Werkzeuge“ im DL-Portal.

UHHGPT (ChatGPT, UHH)

Die Universität Hamburg stellt Ihnen seit dem April 24 mit UHHGPT im Rahmen einer Pilotphase einen kostenlosen Zugang zu ChatGPT zur Verfügung – einer Anwendung, die auf künstlicher Intelligenz beruht. Sie können UHHGPT verwenden, ohne dass personenbezogene Daten übertragen oder gespeichert werden. Auch werden die eingegebenen Informationen, anders als bei der freien Variante von ChatGPT, nicht für das Training der zugrundeliegenden KI bzw. des Chatbots verwendet.

Den Zugang können Sie mit wenigen Klicks über das Serviceportal des Regionalen Rechenzentrums (RRZ) beantragen und werden dann für die Nutzung freigeschaltet. Wichtig: Die Beantragung muss aus dem Universitätsnetz (ggf. über VPN) erfolgen und Sie müssen sich mit Ihrer Benutzerkennung anmelden. Sie erreichen UHHGPT unter: https://uhhgpt.uni-hamburg.de/. Dort finden Sie auch FAQ sowie wichtige Hinweise zur Nutzung des Dienstes.

Informationen und Orientierung zum Umgang mit gKI an der Hochschule finden Sie auf der Themenseite des HUL.

Collaboard (digitales Whiteboard, UHH)

Das interaktive Whiteboard kann aus dem Browser heraus genutzt werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss. Es ist DSGVO-konform.

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, zu Projekten eingeladen zu werden und in Echtzeit miteinander in Collaboard zu arbeiten. Projekte können über Links, QR-Codes oder per E-Mail mit anderen geteilt werden. Dabei kann für jede:n Benutzer:in festgelegt werden, ob man Schreib- oder Leserechte hat. Auch Gastnutzer:in können eingeladen werden, diese benötigen für den Zugriff kein eigenes Konto. Den Zugang beantragen Sie über das RRZ-ServicePortal.

Diese Whiteboards lassen sich auf verschiedene Arten gestalten: Zum Beispiel durch digitale Klebezettel oder Zeichnungen, durch das Hochladen von Bildern oder Textdokumenten. Mit den unterschiedlichen Vorlagen lassen sich die Ergebnisse von Gruppenarbeiten digital eintragen und besprechen. Von einfachen Listen, über Tabellen bis hin zu Diagrammen und Zeitstrahlen ist der Dienst vielseitig einsetzbar.

Weitere Informationen zu Collaboard und eine Anleitung zum Einloggen finden Sie auf der Seite des RRZ.

HedgeDoc, auch: UHH-Pad (Echtzeit-Editor, UHH)

Zum HedgeDoc-Login >

Das UHH-Pad bzw. HedgeDoc ist ein frei nutzbarer Echtzeit-Editor, der es ermöglicht, dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können. Dies ist z.B. hilfreich, um während einer Veranstaltung gemeinsam Notizen zu machen oder während einer Gruppenarbeit den aktuellen Stand festzuhalten. Die Anmeldung erfolgt über die Benutzerkennung.

Das Dokument wird in Markdown verfasst, welches eine vereinfachte HTML-Sprache ist, die es auch Anfänger*innen ermöglicht Texte im Internet zu verfassen. Der Zugang zu dem Dokument kann durch die Nutzer*innen kontrolliert werden und funktioniert über die Freigabe eines Links. Nur der Ersteller*in des Dokuments kann die Bearbeitungsfunktion der anderen Nutzer einschränken.

Das UHH-Pad ist nach kurzer Orientierung sehr intuitiv nutzbar, und die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten erschließen sich dem Nutzer*innen schnell. Die verschiedenen Funktionen sind in einer Leiste über dem Dokument stets präsent. Wenn diese bei Erstellung des Dokuments genutzt werden, dann werden außerdem die Shortcuts in Markdown angezeigt. Dadurch wird dem Nutzer*in dieser vermittelt und mit längerer Nutzung der Arbeitsfluss erleichtert. Ebenfalls ist es möglich, externe Ressourcen einzubinden. So werden z.B. UML-Diagramme, mathematische Formeln, Syntax-Highlighting und Musiknoten unterstützt. Nach der Erstellung können die Notizen in einem Präsentationsmodus anderen Personen präsentiert werden und auch über eine Veröffentlichungsfunktion mit anderen Personen außer den Nutzer*innen geteilt werde. Das Dokument kann ebenfalls in verschiedenen Dateiformen heruntergeladen werden.

Das HUL hat im Oktober 2022 neues Selbstlernmaterial zu Einsatzmöglichkeiten von HedgeDoc veröffentlicht.

Weitere Informationen zum UHH-Pad und eine Anleitung zum Einloggen finden Sie auf der Seite des RRZ.

TaskCards (Online Pinnwand und Tafel, UHH)

TaskCards ist eine Plattform zur kollaborativen Wissenssammlung in Form von digitalen Pinnwänden. Das DL-Büro empfiehlt den Einsatz besonders für die Lehre in den Geisteswissenschaften: ermöglichen Sie Ihrem Seminar, Gruppenarbeiten digital durchzuführen und Ergebnisse anschaulich festzuhalten. Studierende können TaskCards nutzen, um ihren Lernprozess zu dokumentieren, Ideen zu sammeln und eigene Gedanken zu strukturieren. Die Anwendung erleichtert auch die Themen- und Aufgabenverteilung im Seminar und bietet Möglichkeiten, multimediale Inhalte wie Bilder, Links und Videos einzubinden. Die UHH stellt nun Lizenzen für die Nutzung bereit, welche Sie beantragen können. Alle Informationen dazu und zu den Ersten Schritten in TaskCards finden Sie auf der Hilfeseite im DL-Portal. Einen ersten Überblick finden SIe hier auf der Seite des RRZ.

Particify, vormals: ARSnova (Hörsaal-Abstimmungssystem, UHH)

Particify (ehemals ARSnova) ist ein ausgereiftes Hörsaalabstimmungssystem (Audience-Response-System) mit großem Funktionsumfang: So bietet es diverse Fragetypen und ermöglicht auch die Integration in bspw. PowerPoint. Daneben überzeugt Particify dank seiner einfachen und intuitiven Bedienung. Particify wurde vom eLearning-Netzwerk der UHH im Projektbetrieb bereitgestellt; inzwischen ist es ein regulärer Dienst des RRZ.

Particify ist ein junges IT-Unternehmen, welches 2020 von den Hauptentwicklern von ARSnova gegründet wurde. Auf der Website von Particify steht eine FAQ (externer Link) bereit für allgemeine Fragen zum Tool. Auf der Website von Particify finden Sie auch ein „Benutzerhandbuch für Vortragende“ (externer Link).

Particify in der Präsenz-Lehre

Particify wird von Lehrenden in Präsenz-Vorlesungen meist für schlichte Fragen zum Selbsttest oder zum Einholen von Live-Feedback genutzt. Der Zugang für das Publikum erfolgt über einen QR-Code oder eine kurze ID, die direkt im Browser am Rechner oder im Smartphone eingegeben wird – wichtig für den schnellen Zugang im Hörsaal. Das Besondere an Particify ist eine Feedback-Funktion, die es dem Auditorium erlaubt, anonym und jederzeit den Dozierenden mitzuteilen, inwieweit es seinen Ausführungen folgen kann.

Auch in hybriden Formaten können alle Teilnehmenden, unabhängig vom Standort, zeitgleich auf die Online-Quizzes und Abstimmungen zugreifen.

Für den Einsatz in der Präsenz-Lehre bieten sich etwa folgende Szenarien an:

- Meinungen und Feedback niedrigschwellig erfassen

- Aktive Teilnahme der Studierenden fördern

- Zum Einstieg in ein neues Thema (Wortwolke)

- Überprüfung des Lernerfolgs (z. B. am Ende einer Veranstaltung oder thematischen Einheit)

- Aufgaben stellen und Antwortenverteilung direkt einbeziehen

- NEU: Spielerisch gegeneinander mit Wissen antreten im Gamification-Modus

Particify für asynchrones Feedback

Nichts spricht dagegen, das Tool auch asynchron im Rahmen der digitalen Lehre zu verwenden: Erstellen Sie bspw. im Rahmen Ihrer zeit- und ortsunabhängigen Online-Lehre Quizze, Fragebögen zum Selbsttest oder holen Sie Feedback bei Ihren Studierenden ein, um in einen – wenn auch zeitversetzten – Kontakt mit ihnen zu treten. Auf diese Art und Weise können Sie auch die nächste Sitzung vorbereiten. Das Gute dabei: Es ist keinerlei weitere Software nötig.

- Auf der Website e-teaching.org finden Sie weitere didaktische Hinweise (externer Link).

Das HUL hat im September 2022 neues Selbstlernmaterial zu Einsatzmöglichkeiten von Particify veröffentlicht.

UHH-Cloud (Clouddienst, UHH)

Mit der UHH-Cloud steht ein IT-Service zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Daten und Dokumente zuverlässig speichern und gleichzeitig auf mehreren Geräten auf dem gleichen Stand halten können. Die in der Cloud gespeicherten Dateien können auch mit anderen Personen in und außerhalb der Universität Hamburg geteilt und ausgetauscht werden. Mit dem Service stehen allen Mitarbeitenden 5 TB und Studierenden 100 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Der Zugriff auf die UHH-Cloud erfolgt über die Weboberfläche https://cloud.uni-hamburg.de. Der Dienst ist in den Regelbetrieb übergegangen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Rechenzentrums zur UHH-Cloud.

Die UHH-Cloud ist der Policy-konforme Datenspeicher für alle Mitglieder der Universität Hamburg und bietet eine vollumfängliche Alternative zu anderen Cloud-Speichern, wie bspw. Google Drive, Dropbox oder OneDrive. Der Dienst wird auf den Servern des Regionalen Rechenzentrums betrieben.

Außerdem können Sie einen Synchronisierungsclient für alle gängigen mobilen und Desktop-Systeme nutzen. Die Download-Informationen finden Sie direkt auf der Nextcloud-Website (extern). Beim initialen Login geben Sie bitte als Serveradresse „cloud.uni-hamburg.de“ an. Sie werden dann auf die bekannte Seite der UHH weitergeleitet, auf der Sie sich mithilfe Ihrer Benutzerkennung anmelden können.

Der bereitgestellte Funktionsumfang der UHH-Cloud beinhaltet:

- Anmeldung mit Benutzerkennung per Single-Sign-On

- Einfache Bedienung der Weboberfläche und der Clients/Apps für verschiedene Betriebssysteme

- Über die Integration einer Only-Office-Umgebung kann gemeinsam an Dokumenten gearbeitet werden. Dabei werden gängige Office-Dateiformate (u.a. *.docx, *.xlsx, *.pptx) unterstützt.

- Aufgabenmanagement

- Kanban-Boards

- Verwaltung und Bearbeitung von Fotos

- Dashboard-Ansicht mit verschiedenen Informationen (z.B. letzten Aktivitäten, häufig verwendete Dateien)

- Teilen von Dateien und Ordnern mit anderen Nutzenden

- Detaillierte Kontrolle der Zugriffsrechte auf Dateien und Ordner

- Versionierung und Änderungshistorie von Dateien und Ordnern

- Kommentieren von Dateien und Ordnern

Attachment-Tool (Bereitstellung größerer Dateien und E-Mail-Anhänge, UHH)

Große Mailanhänge belasten die Postfächer der Empfänger, sind nicht in allen Mailsystemen zugelassen und kommen nicht selten fehlerhaft an. Auf AGORA und OpenOlat können allerdings auch nur Dateien mit einer limitierten Größe hochgeladen werden, und externe kommerzielle Anbieter sind im Sinne der Policies für die IT-Nutzung an der Universität Hamburg nicht erlaubt. Was also tun?

Das RRZ bietet hierfür das Attachment-Tool an, um große Dateien bereitzustellen, die sonst als Mailanhang versendet werden müssten. Mit dem Tool können Dateien bis 800 MB abgelegt werden. Nach erfolgreichem Upload der gewünschten Datei wird ein Link generiert, der anderen Personen zur Verfügung gestellt werden kann und unter dem die entsprechenden Dateien abgerufen werden können. Die hochgeladenen Dateien im Attachment-Tool werden automatisch nach einem Jahr gelöscht. Vertrauliche Dateien sollten allerdings auch bei diesem Verfahren nur verschlüsselt weitergegeben werden.

Eine Anmeldung erfolgt über die Benutzerkennung der UHH. Eine detailierte Beschreibung finden Sie auf den Seiten des RRZ.

uhh.de (Kurzlink-Dienst, UHH)

Die Universität Hamburg bietet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität einen sog. „URL Shortener“ (Kurzlinkdienst) an. Damit können sehr lange URLs zu Webseiten der Universität für die Verwendung auf Plakaten, Rundschreiben oder in E-Mails durch einen Kurzlink ersetzt werden. Initiiert wurde der Kurzlinkdienst durch das Universitätskolleg. Die Kurzlinks liegen alle an der Domain uhh.de, die von der Universität Hamburg speziell für diese Aufgabenstellung registriert wurde. Beim Aufruf eines Kurzlinks leitet der Dienst auf die hinterlegte lange URL weiter. So wurden aus www.agora.uni-hamburg.de/ der Kurzlink uhh.de/agora bzw. aus www.gw.uni-hamburg.de/service/elearning der Kurzlink uhh.de/gw-dl-buero. Möchten Sie für eine existierende URL der Fachbereiche SLM I+II oder zentral der GW einen Kurzlink beantragen, dann wenden Sie sich bitte an den Kurzlinkdienst über das Formular. Fragen und andere Anliegen zum Kurzlink-Angebot richten Sie bitte an die Abteilung 2 (online-redaktion@uni-hamburg.de( online-redaktion"AT"uni-hamburg.de)).

Mehr Infos hierzu finden Sie im KUS-Portal.

Wekan (Kanban-Board, UHH)

Kanban-Boards sind hilfreiche Tools, um Arbeitsabläufe abzubilden und innerhalb von Teams zu strukturieren. Als RRZ-lizenzierte Alternative zu kommerziellen Angeboten wie beispielsweise Trello oder Airtable bietet Wekan einen ähnlichen Funktionsumfang und eine intuitive Bedienung: Alle Einstellungen sind einen Klick entfernt und Karten können per Drag and Drop verschoben werden. Die Organisation der Arbeitsschritte und -ziele erfolgt in sogenannten Lanes, die verschiedene Stadien des Fortschritts abbilden (beispielsweise „To Do“, „In Arbeit“ und „Abgeschlossen“), wobei die Kategorien individuell angepasst werden können. Farben, Tags, Zuordnungen und vieles andere stehen zur Verfügung, um schnell Informationen abzuspeichern und die Organisation der Arbeit angenehm schlank zu halten.

Der Login erfolgt über das Uni-Netz oder den VPN-Zugang mithilfe Ihrer Benutzerkennung auf der Website von Wekan vom RRZ.

Digitale Skripte (Leitfaden zur Formatgestaltung, UHH)

Das DL-Büro der MIN-Fakultät hat einen Leitfaden zur Produktion digitaler Skripte herausgegeben. Digitale Skripte sind eine Open-Source-Entwicklung, die abseits von konventionellen Textverarbeitungsprogrammen wie Word und LaTeX eine multimediale Lösung für alle Plattformen anbieten. Vorteile sind unter anderem die Einbindung von interaktiven und dynamischen Medien (audiovisuelle Inhalte und Tests), die leichte Integration auf Webseiten und Lernplattformen und das offene Quellformat. Den Leitfaden finden Sie auf der Website der MIN-Fakultät unter „Digitale Skripte“.

LimeSurvey (Umfrage-Software, UHH)

LimeSurvey ist eine kostenlose webbasierte Umfrage-Software, die vom Regionalen Rechenzentrum der Universität Hamburg angeboten wird. Sie zeichnet sich durch eine intuitive und schnelle Erstellung von Online-Fragebögen aus, die zur Evaluation oder für andere Abstimmungsverfahren eingesetzt werden können. Eine Umfrage kann entweder anonym angelegt werden, als auch anhand der Teilnehmernamen erfolgen. Während der Laufzeit einer Umfrage kann kontinuierlich Einsicht genommen werden, wie viele und ggf. welche Teilnehmer sich bereits beteiligt haben. Die Umfrage wird auf elektronischem Weg durchgeführt und die Ergebnisse können anschließend ausgewertet sowie in verschiedenen Formaten exportiert werden. Ein ausführliches FAQ mit häufig gestellten Fragen findet sich auf dieser Seite des RRZ.

| Hinweis: Seit dem 1.10.2022 ist neben der LimeSurvey 2.x Version ebenfalls die LimeSurvey 5.x Version an der Uni Hamburg zur Verfügung gestellt worden. Beide Instanzen laufen parallel zueinander, es empfiehlt sich jedoch, auf die neuere Version umzusteigen, da diese moderner ist und mehr Funktionen hat. Außerdem müssen laufende Umfragen auf Version 2.x bis zum Ende des Wintersemesters 22/23 abgeschlossen werden. Umfragen mit dieser Version können darüber hinaus nur noch bis Ende des Jahres 2022 erstellt werden. Mehr über die Umstellung und Zusammenführung ist ebenfalls auf der FAQ-Seite des RRZ zu finden. |

Vorteile:

- Einfache Handhabung per Klick nach dem „Baukasten-Prinzip“

- Standort- und browserabhängige Nutzung

- Möglichkeit der kollaborativen Erstellung von mehreren Umfrage-Autoren

- Ergebnisse in Form von Grafiken und Pivot-Tabellen

- Export in externe Statistik-Software zur weiteren Analyse

Einsatzszenarien:

- Evaluationen von Lehrveranstaltungen

- Erhebung von Erfahrungswerten in definierten Gruppen für Forschungskontexte

- Abstimmungsverfahren und Bedarfserhebungen im Verwaltungskontext

Informationen zur Anmeldung, Nutzungsbedingungen, Tutorials und Kontakte finden Sie auf der Webseite des RRZ.

Wissensmanagementtools (extern)

In diesem Abschnitt werden Ihnen eine Auswahl an kostenlosen externen Tools zur Wissensverwaltung präsentiert. Diese Werkzeuge sind besonders nützlich für die Organisation Ihrer Forschung, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und langfristigen Projekte.

Die Programme nutzen jeweils einen Ordner, in dem Ihre Notizen abgelegt werden. Wenn Sie diesen Ordner beispielsweise in der UHHCloud synchronisieren, können Sie von überall auf die Systeme zugreifen und haben gleichzeitig eine Sicherung Ihrer Daten eingerichtet.

Wenn Sie sich fragen, welches Tool besser für Ihre Bedürfnisse geeignet ist, finden Sie hier einen kurzen Vergleich: Obsidian bietet im Bereich des „Longform-Writings“ (das Verfassen längerer Texte direkt im Tool) eine intuitivere Benutzererfahrung als Logseq. In Logseq wird jeder Absatz automatisch (ohne zusätzliche Einstellungen oder Plugins) als einzelnes „Organisationselement“ behandelt, was dem Outlining-Format entspricht und ebenfalls gewisse Vorteile bietet. Im Internet gibt es zahlreiche Vergleichsseiten, wie beispielsweise https://www.logseqmastery.com/blog/logseq-vs-obsidian/, die detaillierten Informationen und Bewertungen zu beiden Tools bereitstellen. Theoretisch ist es auch möglich, beide Softwarelösungen mit denselben Daten zu verwenden, sofern die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden. Letztendlich hängt die Wahl des Tools jedoch von Ihren persönlichen Vorlieben ab.

Logseq (extern)

Mit dieser kostenlosen Open-Source-Software können Sie Informationen wie Texte, Links, Audios und Videos miteinander vernetzt sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt leicht wieder auffinden. Logseq ermöglicht eine effiziente Organisation von Informationen und Gedanken in einer strukturierten und flexiblen Weise. Dadurch erleichtert Logseq die eigene Forschung, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und Langzeit-Projekte. Die Benutzeroberfläche fördert durch ihre hierarchische Gliederung das Erstellen von verknüpften Notizen und Aufzeichnungen, was die Assoziation zwischen verschiedenen Themen und Ideen erleichtert. Das integrierte Graph-Feature visualisiert die Verknüpfungen zwischen den Notizen und bietet so einen Überblick über den eigenen Wissensbestand.

In Logseq haben Sie die Möglichkeit, neben einfachen Notizen im Markdown-Format auch PDFs einzubinden und direkt in diesen Markierungen vorzunehmen, sowie Abschnitte zu kommentieren. Die Texte lassen sich mit verschiedenen Stilen versehen, Listen erstellen und Links hinzufügen, um Gedanken klar und strukturiert festzuhalten. Darüber hinaus ist die Kombination von Logseq und Zotero möglich, was die Verwaltung von Literatur erleichtert. Mit dem Plug-in „Media Timestamp“ können eingebettete Lecture2Go-Videos praxisorientiert mit Zeitstempeln kommentiert werden, was die Wiederholung von Inhalten unterstützt. Zudem bietet Logseq eine integrierte Funktion zur Verwaltung von Aufgaben in Form von To-do-Listen.

Besonders positiv hervorzuheben ist die lokale Datenspeicherung auf Ihrem eigenen Gerät, Logseq bietet zudem eine Offline-Nutzung, sodass Benutzer jederzeit und überall auf ihre Notizen zugreifen können, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Eine Synchronisation, beispielsweise mit der UHH-Cloud als Datensicherung, ist ebenfalls möglich. Logseq stellt somit eine flexible und benutzerfreundliche Lösung dar, um Ihre akademischen Arbeiten und Projekte effektiv zu organisieren und zu verwalten.

Obsidian (extern)

Obsidian ist eine Notizsoftware, die sowohl lokal als auch über die UHH-Cloud genutzt werden kann. Ähnlich wie Logseq ermöglicht es Obsidian, Gedanken und Ideen in einem verknüpften Wissensnetz zu organisieren, ohne dass eine Registrierung erforderlich ist. Obwohl Logseq und Obsidian in vielen Aspekten vergleichbar sind, unterscheiden die Dienste sich darin, dass es sich bei Loqseq um ein Open-Source-Tool handelt. Notizen werden in Obsidian ebenfalls im Markdown-Format verfasst, was die Verwendung von Formatierungen, Bildern und Links erleichtert. Obsidian bietet Ihnen die Möglichkeit, Notizen miteinander zu verknüpfen. So können Sie Beziehungen zwischen verschiedenen Themen und Ideen darstellen, was das Auffinden und Analysieren von Informationen erheblich vereinfacht. Diese Vernetzung der Notizen wird durch die integrierte Graph-Ansicht visuell unterstützt. Zusätzlich bietet Obsidian eine Vielzahl von Plugins und Anpassungsoptionen, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Obsidian enthält außerdem eine umfassende Dokumentation, die alle Features auflistet und somit eine schnelle Hilfe-Funktion bietet.

Zettlr (extern)

Zettlr ist eine Open-Source-Notizsoftware, die wie Obsidian und Logseq sowohl über einen Cloud-Dienst als auch lokal ohne eine Registrierung genutzt werden kann. Sie eignet sich zur Verwaltung von Aufgaben, zum Schreiben von Abschlussarbeiten und Langzeitprojekten. Zettlr bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und zahlreiche Funktionen, die den Arbeitsablauf effizient unterstützen. Mit Zettlr können Sie Notizen im Markdown-Format verfassen, was die Verwendung von Formatierungen, Bildern und Links erleichtert. Ein herausragendes Merkmal von Zettlr ist die integrierte Unterstützung für Zitationen, die das Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten erleichtert. Die Organisation von Notizen erfolgt durch ein einfaches, aber effektives System von Tags und Ordnern, was das Auffinden von Informationen vereinfacht. Die Aufgabenverwaltung erfolgt in Form von Listen, die strukturiert und individuell angepasst werden können. Nutzer können unter anderem die Aufgaben nach Priorität sortieren, Fälligkeitstermine festlegen und Fortschritte überwachen. Zettlr verfügt außerdem über eine Exportfunktion, die es ermöglicht, Ihre Arbeiten in verschiedenen Formaten, einschließlich PDF und DOCX, zu speichern. Ein weiterer Vorteil von Zettlr ist die Unterstützung für mehrere Schreibprojekte, die Ihnen hilft, den Überblick über Ihre Arbeiten zu behalten. Die Software ist leicht zu konfigurieren und lässt sich an die Bedürfnisse der Benutzer anpassen, wodurch sie zu einem effektiven Tool für das persönliche Zeitmanagement oder die Zusammenarbeit innerhalb eines Teams wird.

Xournal++ (Notizen-Software, extern)

„Xournal++“ ist eine Open-Source-Software für (handschriftliche) Notizen, Zeichnungen und Anmerkungen. Es ermöglicht das Annotieren von PDFs und die Nutzung als Tafelsoftware an den Displays „CTOUCH“. Darüber hinaus ist das Tool vielseitig für digitale Notizen, teilvorbereitete Skripte und interaktive Präsentationen einsetzbar.

Auf der offiziellen Website von Xournal++ (externer Link) finden Sie weitere Informationen. Der Download ist über das Serviceportal des RRZ möglich.

Leapchat (Browser-Chat, extern)

Leapchat ist ein nicht-kommerzieller quelloffener Browser-Chat, der von jedem Gerät mit Internetzugang nutzbar ist. Leapchat kann ohne Erstellung eines Accounts genutzt werden und somit müssen Sie keine privaten Daten preisgegeben. Es muss nur ein Chat-Name festgelegt werden, damit die Personen, welche miteinander chatten, die Nachrichten den unterschiedlichen Personen zuordnen können. Außerdem werden die geschriebenen Nachrichten durch Leapchat verschlüsselt und sie sind nur für 90 Tage sichtbar. Durch ein baldiges Update soll diese Zeitspanne noch verkürzt werden. Ebenfalls ist es möglich, die Nachrichten manuell im Chat zu löschen.

Um anderen Nutzern den Zugang zum Chatraum zu ermöglichen, müssen diese über einen Link beitreten. Das Tool unterstützt Markdown-Formatierungen, sodass Sie Emojis, Bilder und Links versenden können. Ein über die Seite erreichbarer Guide listet alle Funktionen auf und bietet so den Nutzenden eine schnelle Hilfe-Funktion.

Auf der offiziellen Website von Leapchat (externer Link) finden Sie die Chatfunktion. Dort finden Sie ebenfalls einen Guide (externer Link) mit einer Auflistung aller Funktionen.

Terminplaner (DFN, extern)

Nutzen Sie den Terminplaner vom Deutschen Forschungsnetz (DFN) (externer Link), um mit Projekt- oder SeminarteilnehmerInnen Termine abzustimmen.

Das Tool erreichen Sie auf der Seite des DFN (externer Link).

⟶ Hinweis: Dies ist ein externes Tool, das nicht von der Universität Hamburg selbst bereitgestellt wird.

Lizenzhinweisgenerator (Wikimedia, extern)

Zur Nutzung von Bildern aus Wikipedia und aus dem freien Archiv Wikimedia Commons können mit diesem Tool Lizenzhinweise erstellt werden, die Sie dann bei der Einbindung solcher Medien auf Ihrer Webseite angeben können. Die Website des Generators (externer Link) wird von Wikimedia Deutschland betrieben.

⟶ Hinweis: Dies ist ein externes Tool, das nicht von der Universität Hamburg bereitgestellt wird.

Open Broadcaster Software (OBS) (extern)

Mit der kostenlosen Open-Source-Software Open Broadcaster Software (OBS) können Sie den eigenen Computerbildschirm aufnehmen. Dieses Tool eignet sich für die Aufzeichnung von Vorträgen und Vorlesungen für asynchrone Veranstaltungen und Lecture2Go-Aufnahmen.

Mit dem Werkzeug lässt sich eine PowerPoint-Präsentation zusammen mit einer Webcam und einem Mikrofon aufnehmen. Im Programm selbst können Sie die Videoquellen nach Bedarf vor und während der Aufnahme verschieben. Der Vorteil hierbei ist, dass Ton und Video von einem Programm erfasst werden und nicht durch weitere Schritte zusammegeschnitten werden müssen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Einrichtung des Programmes finden Sie auf der Webseite des DL-Portals: https://www.uni-hamburg.de/elearning/anleitungen/obs-studio.html

Außerdem finden Sie auf Lecture2Go ein Videotutorial zur Nutzung von OBS: https://lecture2go.uni-hamburg.de/en/l2go/-/get/v/55852

Unsere Beratungs- und Schulungsformate

Sie möchten Ihr nächstes Seminar mit AGORA oder OpenOlat unterstützen, kennen sich aber zu wenig mit den Funktionalitäten der E-Learning-Plattformen oder mit möglichen didaktischen Szenarien aus? Oder Sie haben schon eine Idee, wie Sie Ihr Seminar mittels eines virtuellen Lernszenarios didaktisch ansprechender gestalten können, wissen aber noch nicht, ob und wie OpenOlat oder AGORA hierfür eingesetzt werden kann?

Wir bieten Ihnen für Szenarien wie diese ein semesterbegleitendes Coaching an. Ein:e E-Tutor:in konzipiert mit Ihnen in einem Vorgespräch die mögliche Umsetzung in AGORA, OpenOlat oder anderen Plattformen der UHH und unterstützt Sie im Laufe des Seminars regelmäßig bei der Realisierung.

Zu Semesterbeginn bieten wir eine Kurzvorstellung bspw. für AGORA oder OpenOlat in Ihren Seminaren und Vorlesungen an. Gern präsentieren wir Ihren Studierenden auch weitere Funktionalitäten, die im Seminarkontext zum Einsatz kommen sollen als kollaborative Arbeitsumgebung als alternativer Leistungsnachweis zu Hausarbeiten oder Referaten.

Ihre Vorlesung steht als Online-Ressource über den Präsenztermin hinaus zur Verfügung und kann später in anderen Lehr- und Lernkontexten genutzt werden. Unsere medientechnischen Mitarbeitenden und studentischen Hilfskräfte zeichnen Ihre Vorlesung auf und veröffentlichen sie auf Lecture2Go, dem Video-Portal der Universität Hamburg.

Weitere Infos finden Sie hier bei uns unter Vorlesungsaufzeichnungen (Lecture2Go).

Methoden und Anleitungen

Nutzung der CTOUCH-Displays in den Seminarräumen

Die CTOUCH-Displays mit Touch-Funktion finden Sie standardmäßig in den Seminarräumen im Phil-Turm und in einigen weiteren Gebäuden der GW. Diese können insbesondere als digitale Tafel, sowie als Wiedergabegerät in der Lehre eingesetzt werden, da das Abspielen von Ton- und Videodateien möglich ist.

Hier finden Sie alle Informationen, Hilfematerialien und Veranstaltungs- und Schulungshinweise:

Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre

Generative künstliche Intelligenz (gKI), zum Beispiel in Form von Chatbotsystemen, ist aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken und heute ein entscheidender Faktor in der Hochschullehre.

Hier finden Sie weitere Informationen und Ressourcen:

Studien- und Prüfungsleistungen

Digitale Studien- und Prüfungsleistungen können über OpenOlat oder AGORA koordiniert werden. Wir stellen Ihnen folgende Aspekte vor:

- Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen

- Infos zur Klausuralternative „Take-Home-Exam“ (THE)

- Hinweise zur Sammlung von Studienleistungen in AGORA und OpenOlat

Dokumentenkameras in der Lehre einsetzen

Hier finden Sie Praxisbeispiele und -konfigurationen in einer PDF-Handreichung und einem kurzen Videotutorial zu einem Kameramodell, das auch in unserem Verleihangebot verfügbar ist.

Barrierefreiheit in der Lehre

Hier finden Sie eine praxisnahe Material- und Tippsammlung von von Dr. Philipp Schmerheim, Institut für Germanistik, zum Thema Barrierefreiheit in der Lehre.

Hinweise zum Datenschutz in der digitalen Lehre

Hier finden Sie grundlegende Informationen zum Datenschutz in der Lehre sowie am Ende der Seite die wichtigsten Anlaufstellen für weitergehende Fragen sowie umfassende Beratungs- und Betreuungsangebote.

Seminarevaluationen

Auf dieser Seite sammeln wir überblicksartig die Möglichkeiten und Tools der UHH, um Seminarevaluationen durchzuführen.

PowerPoint-Tutorial für vertonte Lehr-Einheiten

Auf dieser Seite finden Sie eine Anleitung zur Aufnahme von vertonten Lehreinheiten in PowerPoint.

Urheberrechtlicher Umgang mit Lehrinhalten

Die Nutzung von Lehrmaterialien für die digitale Lehre erfordert eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Urheberrecht. Zurecht fragen sich Dozierende und Studierende, was man digital nutzen und weitergeben darf und was nicht. Um Ihnen bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen zu helfen, möchten wir hier unterschiedliche Informationsquellen zu dem Thema bereitstellen.

Digitale Prüfungen und Take-Home-Exams (THE)

Auf dieser Seite sammeln wir rechtliche Rahmenbedinungen sowie weitere Ressourcen und Hinweise zum Thema „Digitale Prüfungen“.

Weitere Anleitungen und Ressourcen

Digital Humanities an der Fak. für Geisteswissenschaften: Die digitalen Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg umfassen die vielfältigen theoretischen, auch kritischen Reflexionen und praktischen Anwendungen digitaler Verfahren in universitärer Lehre und Forschung an der Fakultät für Geisteswissenschaften. Initiativen, Projekte und Veranstaltungen zur Erzeugung maschinenlesbarer Daten, zur computergestützten Analyse kultureller Artefakte sowie zur digitalen Repräsentation der Ergebnisse geisteswissenschaftlicher Forschung und Lehre tragen den methodischen und technischen Möglichkeiten und Herausforderungen einer digitalen Gesellschaft Rechnung.

Open Educational Ressources – Awareness und Anreizinstrumenten (MMKH): Für die Auseinandersetzung mit OER in Hinblick auf die eigene Lehre empfehlen wir einen Blick in die Keynote von Dr. Sandra Schön, welche Ideen und Erfahrungen aus dem Hochschulsektor vorstellt. Die Veranstaltungsdokumentation der Fachtagung zum Thema Awareness und Anreizinstrumente für OER finden Sie auf der Website des MMKH.

Möchten Sie selbst digitale Lehrinhalte produzieren, die langfristig genutzt werden können und als OER in Frage kommen? Ihr eLearning-Büro berät Sie gern für die Umsetzung!

Das Hochschuldidaktikglossar vom HUL: Das HUL-Team hat ein Glossar hochschuldidaktischer Begriffe unter dem Titel: „Was ist eigentlich …?“ publiziert. Mit maximal 100 Wörtern werden Konzepte einfach und verständlich erläutert. Dank der explizit ausgewiesenen URL zu jedem einzelnen der Begriffe können Sie bei Bedarf sogar in eigenen Kontexten direkt auf diese verlinken.

Das HUL-Team wird das Glossar künftig weiter anreichern.

Das Online-Archiv des HERDT|Campus: Das RRZ stellt, in Kooperation mit der Staats- und Universitäts-Bibliothek Hamburg, ab sofort allen Angehörigen der UHH mit einer aktiven Benutzerkennung einen Zugriff auf den HERDT|Campus zur Verfügung. Dies ist ein Online-Archiv rund ums Thema IT.

Kurzanleitungen für die Digitale Lehre im DL-Portal der UHH: Das eLearning-Netzwerk der UHH, zu dem auch das DL-Büro der GW gehört, hat Kurzanleitungen für die Erstellung von eigenen digitalen Lehrangeboten erarbeitet. Diese erläutern bspw., wie Veranstaltung in Eigenregie mit leicht verfügbaren Mitteln zu digitalisieren sind.

Tipps zur didaktischen Gestaltung der Online-Lehre vom HUL: Das Team des Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL) hat eine Sammlung von didaktischen Tipps und Tricks zusammengestellt, die auf der Website des HUL einsehen werden können.

Reguläre Schulungsangebote:

- HUL-Workshops: Das Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL) bietet ein umfangreiches Workshop-Programm zum Thema Digitale Lehre an. Seit Januar 2021 gibt das HUL-Lehrimpulse-Team zudem in interaktiven Websessions leicht umsetzbare Anregungen für die (nicht nur digitale) Lehre.

- Webinare des MMKH zur Medienproduktion: Das MMKH hat seinen Schulungsbetrieb umgestellt auf Online-Veranstaltungen. Im Anschluss an den jeweiligen Termin wird die Veranstaltung, sofern die Teilnehmenden ihre Zustimmung erteilt haben, als Aufzeichnungen zur Verfügung. Webinar-Beschreibungen sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie online auf der Website des MMKH.

- (09.2022) Tipps zur Gestaltung synchron hybrider Lehre: In diesem Grundlagentext zur synchron hybriden Lehre, verfasst von Gunda Mohr aus dem HUL, finden Sie konkrete Anwendungshinweise und Beispiele für typische synchron hybride Veranstaltungen und wie ein guter Ablauf der Veranstaltung gesichert werden kann. Außerdem wird auf das didaktische Vorgehen eingegangen und gezeigt, wo es Unterstützung innerhalb der UHH gibt. Das Dokument finden Sie auf der Webpräsenz des HUL.

- (09.2022) Handout zu den digitalen Whiteboards (CTouch): Einführung zur Nutzung der digitalen Whiteboards und Vorstellung zur Nutzung in verschiedenen Szenarien. Das Dokument finden Sie auf der Webpräsenz des HUL.

- (16.12.2021) Tipps zur Nutzung einer Logitech MeetUp: Hinweise zur Nutzung des Geräts in hybriden Szenarien finden Sie in einer Handreichung, die Leila Vagdy und Jean-Pascal Sopha zusammengestellt haben.

- (11.12.2020) Handout zum DFNTerminplaner: In einer Handreichung beschreiben Felicitas John und Jean-Pascal Sopha die Nutzung des Tools zur Sprechstundenverwaltung und für Terminabsprachen.