Aufzeichnungen von fakultären Konferenzen

Hier finden Sie Aufzeichnungen von Konferenzen an der Fakultät für Geisteswissenschaften, die zumeist von unserem Team besorgt wurden.

WiSe 2024/25

1884 – 2014 – 2024: Bismarck, Hamburg und die Zukunft des kolonialen Erbes (Tagung, 14.11.–16.11.2024)

Koordination: Prof. Dr. Zimmerer, Julian zur Lage

2024 ist ein ereignisreiches Jahr für die Frage des Umgangs mit dem kolonialen Erbe. Zum 140. Mal jährt sich die Gründung der deutschen Kolonien in Afrika, zum 140. Mal jährt sich die Berliner Afrika-Konferenz, die Bismarck einberief, um den Eintritt des Deutschen Reiches in den Kreis der Kolonialmächte international abzusichern, und die ihn zum Ahnherrn der Aufteilung Afrikas machte.

Bei all diesen Ereignissen, wie im deutschen Kolonialismus insgesamt, spielt Hamburg eine herausgehobene Rolle. Hamburger Kaufleute hatten von Bismarck erfolgreich gefordert, das Deutsche Reich zum Kolonialreich zu machen, und anschließend tatkräftig daran mitgewirkt, es Wirklichkeit werden zu lassen. Durch Hamburger Reeder wurde die Hafenstadt zur logistischen Drehscheibe des Genozids. Aus dem Kolonialinstitut ging die Universität Hamburg hervor. In Hamburger Kliniken, Bibliotheken und Sammlungen finden sich zuhauf problematische Objekte aus kolonialen Kontexten.

Zum zehnten Mal jährt sich 2024 zugleich die Drucksache des Hamburger Senats zum kolonialen Erbe, mit der dieser ein gesamtstädtisches Erinnerungskonzept ankündigte und die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ einrichtete. Damit war Hamburg die erste deutsche Metropole, die sich der kritischen Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte widmete, und die einzige, die einen Schwerpunkt auf wissenschaftliche Grundlagenforschung richtete.

Im Jahr 2024 allerdings, so scheint es, steht all dies zur Disposition. Bismarcks große Statue in Hamburg wurde bis 2023 für 11 Millionen Euro renoviert und erstrahlt im alten Glanz, die Konturen einer dekolonialen Aufarbeitung sind nicht abzusehen. Nirgendwo im Hamburger Stadtbild wird etwa des Genozids an den Herero und Nama gedacht, der sich 2024 zum 120. Mal jährt: Am Baakenhafen, der logistischen Drehscheibe für den Völkermord, entstehen Wohnungen, an den Krieg erinnerts nichts. Das gesamtstädtische Erinnerungskonzept steht noch aus und die Finanzierung der Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ droht Ende 2024 auszulaufen. Die Gegner*innen einer dekolonialen Aufarbeitung formieren sich, werden stärker: in der Stadt, in Deutschland, ja weltweit. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Die Konferenz „1884 – 2014 – 2024: Bismarck, Hamburg und die Zukunft des kolonialen Erbes“ nimmt deshalb den 140. Jahrestag der Eröffnung der Berliner Afrikakonferenz am 15. November 2024 zum Anlass, den Blick auf die Verknüpfung des Lokalen mit dem Nationalen und dem Globalen zu lenken. Sie möchte eine Gelegenheit bieten, den aktuellen Stand der Aufarbeitung und Vermittlung des kolonialen Erbes in Hamburg und darüber hinaus vorzustellen, über Herausforderungen und Chancen zu diskutieren und über Wege zur Dekolonisierung nachzudenken.

Die Konferenz versteht sich als Plattform für einen interdisziplinären Austausch über verschiedene Aspekte des Kolonialismus, dessen Erbe und den Stand der Aufarbeitung in Deutschland.

Hinweis: Die Aufzeichnungen der Tagung sehen für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereit: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/70641

SoSe 2024

150 Jahre Verein für niederdeutsche Sprachforschung

Am 25. September 1874 wurde der Verein für niederdeutsche Sprachforschung in Hamburg gegründet. 150 Jahre später

fand zur Erinnerung an die Vereinsgründung am Mittwoch, den 25. September 2024 um 19.00 Uhr ein Festakt in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky statt.

Hinweis: Die Aufzeichnung des Festaktes steht für Sie auf Lecture2Go bereit: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/70048.

Yoga Darśana, Yoga Sādhana: „Introspection, Inspiration, Institutionalisation“

Die führende internationale Konferenzreihe der Yoga-Forschung „Yoga Darśana, Yoga Sādhana“ (YDYS) dient als Plattform für die kritische Auseinandersetzung und dynamische Diskussion der jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Yogastudien. Nach dem Erfolg der vorangegangenen Konferenzen in den Jahren 2016 und 2022 (an der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen) verspricht diese Veranstaltung 2024 an der UHH, auf diesen Erfolgen aufzubauen. Weitere Informationen: https://www.aai.uni-hamburg.de/yogastudies/conference2024.html.

Der Beitrag „Yoga Turned on its Head: Inverted Postures and the Realignment of Yogic Practice c. 1000 CE“ steht auf Lecture2Go bereit: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/69285.

WiSe 2023/24

DiLCo Methods Day 2023: Methods for On/Offline Nexus Analysis

The 2023 Methods Day focuses on multi-sited fieldwork across on- and offline sites of interaction and discourse, and the resulting need to manage heterogeneous data, such as interviews, fieldwork notes, and digital data in text and audiovisual format. These research techniques are familiar from earlier stages of digital ethnography and discourse analysis. However, they currently gain importance and complexity as researchers turn to the ‘online/offline nexus’, i.e. the interdependence of online and offline activities in everyday private or organizational communication.

This one-day event includes presentations by researchers with intensive first-hand expertise in conducting multi-sited research and managing heterogeneous data sets. Each presentation will showcase a particular research technique or case study methodology. Topics include: designing and conducting blended fieldwork; context-sensitive strategies for on/offline data collection; and software-assisted coding, categorizing and triangulating heterogeneous data.

Notice: You can find the opening position statements and a Q&A on Lecture2Go under the following link: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/67877. The rest of the videos can be found in the series sidebar next to the linked video.

SoSe 2020

Reclaim! – Postmigrantische Diskurse der Aneignung

Koordination: Dr. Jara Schmidt und Dr. Jule Thiemann

Im Zentrum der interdisziplinären Tagung »Reclaim! Postmigrantische Diskurse der Aneignung« stehen gegenwärtige kritische Stimmen, die sich für Diversität sowie gegen Diskriminierung aufgrund von Gender, Race, Herkunft, Religion, Queerness, Aussehen, Disability oder auch Klasse aussprechen und die als Reaktionen auf sowie Aktionen gegen eine gesellschaftliche Normierung und den zunehmenden Rechtspopulismus und -ruck in Deutschland und ganz Europa zu verstehen sind.

›Reclaiming‹ als feministische wie politische Aktivismen, als Diskurse der Aneignung bzw. Wiederaneignung, die zumeist von marginalisierten Personen oder Bevölkerungsgruppen initiiert werden und deren Forderungen verschiedenste Aspekte gesellschaftlicher Partizipation betreffen, stehen im Fokus: Dazu zählen Forderungen nach Wohn- und Schutzräumen, nach einer Repräsentation von Körpern, die nicht einem ›eurozentrischen Ideal‹ entsprechen, genauso wie solche nach einem Aufbrechen von Gendernormen und -restriktionen, nach der Repräsentation und Gleichstellung von Frauen und queeren Personen oder auch nach Religionsfreiheit ohne diskriminierende Stigmatisierung.

Die verbindenden Elemente dieser Forderungen und Diskurse finden sich in unserer gesellschaftlichen Realität des Postmigrantischen und der damit einhergehenden Intersektionalität. Der Begriff des ›Postmigrantischen‹ wird gemäß der Theaterschaffenden Shermin Langhoff »in unserem globalisierten, vor allem urbanen Leben für den gesamten gemeinsamen Raum der Diversität jenseits von Herkunft« [1] verstanden. Gemäß diesem weit gefassten, inkludierenden Ansatz sollen im Rahmen der Tagung möglichst viele verschiedene Perspektiven auf die o.g. Themen gewonnen werden. »Reclaim!« wird deshalb interdisziplinär gestaltet und bringt Forschende der Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie der Stadtforschung zusammen, die sich kritisch mit gegenwärtigen gesellschaftlichen wie politischen Entwicklungen auseinandersetzen und die ein Zeichen für die notwendige Sichtbarkeit und Stärkung jener setzen möchten, die durch eine gesellschaftliche Normierung, die patriarchalen wie ›weißen‹ Strukturen folgt, ausgegrenzt und unterdrückt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Reclaim Konferenz.

WiSe 2019/20

DGfS 2020: „Sprachliche Diversität: Theorien, Methoden, Ressourcen /

Linguistic Diversity: Theories, Methods, Resources“

Koordination: Prof. Dr. Heike Zinsmeister

Das Zentrum für Sprachwissenschaft der Universität Hamburg heißt Linguistinnen und Linguisten aus aller Welt herzlich willkommen zur 42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) vom 4. bis 6. März 2020 in Hamburg. Das diesjährige Rahmenthema lautet:

Sprachliche Diversität: Theorien, Methoden, Ressourcen / Linguistic Diversity: Theories, Methods, Resources

Das Thema kann aus verschiedenen Richtungen perspektiviert werden: Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprachvariation, Sprachwandel u. ä. Der Dreiklang „Theorien, Methoden, Ressourcen“ eröffnet neben der theorieorientierten Perspektive die Auseinandersetzung mit empirischen Methoden und digitalen Ressourcen, bei denen der Einsatz von Technologien und Fragen zur Nachhaltigkeit tragende Rollen spielen. Der Ressourcen-Begriff umfasst dabei auch die kognitiven/mentalen Ressourcen bei Mehrsprachigkeit bzw. mehrsprachigem Handeln und kann seinerseits empirisch analysiert werden. Der Dreiklang impliziert damit eine Vernetzung zwischen theoretischen und praktischen Implikationen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Informationsseite der DGfS 2020.

SoSe 2019

Colloquium Atticum V.: „Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. – (Dys-)Funktionen einer Demokratie“

Koordination: Prof. Dr. Werner Rieß

Dynamiken des vierten Jahrhunderts v. Chr. werden oft mit den Termini Rationalisierung, Bürokratisierung, Spezialisierung, Individualisierung sowie Ausdifferenzierung des politischen und sozialen Feldes umschrieben. Inwieweit die athenische Demokratie mit diesen Entwicklungen erfolgreiche Antworten auf Herausforderungen der Zeit formulieren konnte, soll Gegenstand des Colloquium Atticum V sein. Betrachtungen zum Finanzgebaren im Allgemeinen wie zur ökonomischen Bedeutung der Flotte im Besonderen eröffnen den Workshop. Auf der Basis dieser materiellen Grundlagen widmen sich drei Beiträge den sich verändernden Sozialstrukturen der Polis. Waren die einflussreichen Lobbygruppen immer noch aristokratisch geprägt wie im 5. Jh. v. Chr.? Welche Rolle kommt Gerüchten im politischen Meinungsbildungsprozess und schließlich in den Entscheidungsverfahren zu? Mit welchen „Markern“ wird Ehre im 4. Jh. neu justiert? Anschließend wird zu Entwicklungen des politischen und juridischen Feldes übergeleitet, die untrennbar miteinander verwoben waren. Die sich anschließenden Referate befassen sich auf der Grundlage ausgewählter Autoren (Aristoteles, Isokrates, Platon, Menander) mit Phänomenen der attischen Demokratie, die paradigmatischen Charakter für ihr Verständnis aufweisen: Ihre Institutionen und Verfahren kommen dabei ebenso zur Sprache wie der ihr inhärente Imperialismus und die philosophische Kritik an ihr. Die Frage, wie Menander unter den veränderten Rahmenbedingungen der makedonischen Suprematie „Demokratie“ noch in seinen Komödien verhandeln kann, beschließt den Workshop.

Weitere Informationen finden Sie auf der Informationsseite des Colloquium Atticum V.

WiSe 2018/19

"Tolerance and Intolerance as Challenge in Past and Present" in cooperation with the Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies Erfurt (27 - 29 March 2019)

The initial aim of the conference is to take stock of international research in the field of tolerance in minority research. 16 international speakers from different disciplines (history, philosophy, social science, education, philology, Jewish studies, Islamic studies, politics) will focus on the field of tolerance research and tolerance’s potential as a means to build bridges and at the same time determine limits. The conference will provide a platform to discuss the challenges and opportunities of tolerance research today and in the field of minority research in particular.

The event took place in Hamburg from 27 to 29 March 2019 under the direction of Prof. Dr. Giuseppe Veltri and Prof. Dr. Jörg Rüpke. The second day will close with a panel discussion at 6 pm (in German).

Hosts: Institute for Jewish Philosophy and Religion at the University of Hamburg and the

Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies at the University of Erfurt.

You may find further information on the specific website for this event.

SoSe 2018

Consultation on the Preservation of Palm-leaf Manuscripts

Palm-leaves were popularly used as writing supports during a long stretch of time and in vast geographical areas, such as parts of South Asia, Central Asia, South-East Asia, etc. Even until modern times, in some parts of these regions they are being produced and used for writing various kinds of documents. Most of such manuscripts are kept in public or private libraries and archives of these areas, whereas some other manuscripts have found their home in Western libraries and archives. It is always being challenging to appropriately preserve palm-leaf manuscripts because of the very fragile nature of the material, and their age. Furthermore, in some libraries or archives manuscripts are often kept under inadequate conditions due to the lack of appropriate preserving materials, techniques, infrastructures, etc. Manuscripts are often just wrapped up, alone or together with other manuscripts, in a piece of cloth and the bundles are just piled up one on another. This way of preservation may cause damage to such precious artefacts. Furthermore, many parts of manuscripts are also being eaten by insects, or are affected by mould because of the bad state of preservation. Often this implies that parts of a manuscript are already lost or illegible.

For this reason, the workshop aims to bring together experts and interested scholars to discuss both the traditional and modern techniques of the preservation of palm-leaf manuscripts and to get more insights into how to improve the current and long-term preservation of such artefacts.

More information on this workshop can be found in this PDF file.

SoSe 2017

Grenzenlos! – „Go East Go West“ Konferenz 2017

Transnationale und translinguale Identitäten zwischen Deutschland und Mittelosteuropa

In Deutschland leben und arbeiten Menschen verschiedenster Nationalitäten, die meisten von ihnen stammen aus „Osteuropa“. Was genau meint man mit diesem nicht eindeutig definierten Begriff „Osteuropa“? Wo beginnt und wo endet er geographisch? Wie repräsentiert er sich kulturell in einem gesamteuropäischen Kontext? Was charakterisiert ihn auf historischer Ebene? In einem modernen, globalorientierten Europa, in dem staatliche Grenzen immer seltener werden, ist es keine Seltenheit, dass ein Kroate in der Ukraine arbeitet und am Wochenende nach Polen zu seiner Familie fährt. Auch Künstler, Literaten, Musiker, Filmemacher und andere Kulturschaffende wollen sich nicht auf ihr Vaterland festbinden lassen. Das soll nicht heißen, dass sie ihre Herkunft verneinen, sondern im Gegenteil erschaffen sie durch ihre Arbeit eine neue hybride Identität, die sich sprachlich, kulturell und gesellschaftlich zwischen den Grenzen bewegt.

Nicht selten sind es Migranten der zweiten oder gar dritten Generation, die das Verlangen verspüren, sich künstlerisch mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen und dabei keine Scheu zeigen, Grenzen zu überschreiten. Dabei sind es nicht immer nur freiwillige Migrationen. Die bewegte Geschichte Europas im 20. Jahrhundert und die autoritären Regierungen nicht nur in Polen, der Sowjetunion oder Jugoslawien zwangen viele Menschen, in den Westen zu fliehen und teilweise nie wieder zurückzukehren. Im Exil fanden sie die Freiheit, sich mit ihrer verlassenen Heimat auseinander zu setzten und das auf beeindruckend vielseitige Art und Weise: der polnische Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz wurde nicht müde, die kommunistische Regierung in seiner Heimat zu hinterfragen, der russische Regisseur Andrej Tarkowskij schuf im Exil in Italien einen semi-autobiographischen Film über die Sehnsucht nach der Heimat und der bosnische in Deutschland lebende Schriftsteller Saša Stanišič, der als Kind vor dem Balkankrieg geflohen ist, thematisiert in seinem Werk nicht nur eine vergangene Kindheit an einem Ort, den es so nicht mehr gibt.

Alle Vorträge der Studierendenkonferenz finden Sie auf dem Lecture2Go-Portal.

WiSe 2015/16

Perceptions of History in Germany and Greece

Viele Disziplinen beschäftigen sich mit einer komparativen Analyse der Wahrnehmung von Vergangenheit in Europa. Es gibt Vorurteile gegenüber ganze Völker und Nationen, auch Stereotype, die aus kollektiver historischer Erinnerung abgeleitet sind. Aktuelle Krisen haben diese Voreingenommenheit reaktiviert und in einem neuen Kontext mit neuen Bedeutungen belegt. Die sozialen und politischen Konsequenzen der aktuellen Staatsschuldenkrise haben neue Szenarien von Schuldzuweisungen und Ressentiments geschaffen. Die Schwierigkeit, die komplexen wirtschaftlichen und politischen zusam- menhänge zu durchschauen führen zu vereinfachten gegenseitigen Wahrnehmungen, die den europäischen Einigungsprozess gefährden können.

Der Kongress Perceptions of history in Germany and Greece: Comparative approaches to narratives in the European context (31. März – 2. April 2016) untersucht solche Zusammenhänge am Beispiel der gegenseitigen Wahrnehmung von Deutschen und Griechen in historischer Perspektive. Der Kongress ist interdisziplinär, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus philologisch-literaturwissenschaftlichen (Klassische Philologie, Neogräzistik, Germanis- tik), sprach-, kultur- und geschichtswissenschaftlichen Fächern sowie aus der Geschich- te der Naturwissenschaften, der Technologie- und der Wirtschaftsgeschichte sowie aus Soziologie, Sozialpsychologie, Politikwissenschaft und Anthropologie. Die Teilnehmer reisen aus Griechenland, den USA, Österreich, Frankreich, Dänemark, Tschechien und aus Deutschland an.

Isaac Orobio: The Jewish Argument with Dogma and Doubt

The Amsterdam physician Isaac Orobio de Castro (c.1617-1687) is renowned as the sharpest pen among the early modern defenders of Judaism against Christian proselytizing. His Spanish clandestine polemics, copied and collected among the Sephardim, did not fail to leak out into the non-Jewish world and arm the most radical Enlightenment philosophers for their attacks on Christianity.

Voltaire found this Jewish author "profound, yet never obscure, a man of refined literary taste, of a pleasant wit and impeccable manners." Orobio"s polemical writings owe much of their quality to his transcultural experience. Born as Baltasar Alvares in Bragança (Portugal) to Christian parents of Jewish ancestry, he achieved a brilliant career as a court physician and university professor in Spain and France, but broke with bis double life when he publicly became a Jew. With solid academic erudition and skilled baroque rhetoric, Orobio translated Jewish religious positions into the philosophical language of the day. This Jewish apologist constantly fought in two directions - against Christian dogma and Spinozist doubt. The workshop will assess the impact of Jewish criticism on the early modern quest for philosophical certainty and religious pluralism.

SoSe 2015

Fictionality, Factuality, Reflexivity - A Conference of the Interdisciplinary Center for Narratology

University of Hamburg, 25–26 September 2015

The dominant tone in the literary critical discourse on narratives of the past couple of decades suggests that self-reflexivity became somewhat outdated as postmodernism reached a stage of exhaustion: the novel, after its narcissistic phase, has returned to the story, to the subject, and to a non-ironical and less sceptical approach to history, and it is now concerned again with more serious matters than itself. The implication is that reflexivity goes against referentiality and that it undermines the very possibility of factuality. Linda Hutcheon"s definition of historiographic metafiction as "novels which are both intensely self-reflexive and yet paradoxically also lay claim to historical events and personages" is symptomatic in this respect. But why should, in fact, the combination of self-reflexivity and the reference to historical events – and thus a degree of factuality – be paradoxical?

Meanwhile, reflections on method addressing the conditions of a scientific or argumentative (factual) discourse within the space of that same, not exclusively non-narrative, discourse proliferated in the second half of the past century. Foucault’s Archaeology of Knowledge, Hayden White’s Metahistory, Roger Laporte’s or Derrida’s reflections on writing, to mention only a few, all discuss their own conditions as discourse and activity without excluding a degree of narrativity – but also without turning fictional.

A crucial question in these and other late-twentieth-century metadiscursive texts is to circumscribe the part of fiction(ality) or fictionalizing in the production of discourses which are factual in their aim. The distinction between fact and fiction, between factuality and fictionality, has indeed itself been the object of much recent discussion not only in literary theory but also in philosophy, both analytic and continental. While literary theorists and fiction theorists first hoped to find distinctive traits in the text that helps identify the traces of fictionality and came to the conclusion that these are neither semantic nor syntactic but depend on the pragmatic framework, continental philosophy, particularly poststructuralism, formulated the question primarily in terms of representation and referentiality and the limits of language’s ability to faithfully mediate the world. At the same time, in analytic philosophy logicians have been grappling with the consequences of the ontological difference between fictional and factual objects on logic, its laws and its formalizability. Self-referentiality, on the other hand, and by extension self-reflexivity, poses the problem of the paradoxes it can generate – and reflections on self-referential paradoxes greatly contributed to the development of non-classical logics. As a result, the concept of logical impossibility, which is one reason why certain forms of narrative self-reflexivity in particular are associated with fictionality, has become much less straightforward and also needs to be reconsidered in the context of literary and other narratives.

This conference brings together the perspectives of literary criticism, approaches to other media and analytic and continental philosophy in order to rethink the complex relations between fiction/fictionality, fact/factuality, self-reflexivity and self-referentiality/heteroreferentiality.

SoSe 2014

Correctly Political! – Sprachkritik und kritischer Sprachgebrauch für das 21. Jahrhundert

Koordination: Jana Tereick, M.A., Institut für Germanistik, Universität Hamburg

Programm:

Do. 24.07.2014

10:00 Uhr Begrüßung und Einführung (Jana Tereick)

10:15 Uhr Keynote: „Redskins“ oder „Native Americans?“ Kritische Anmerkungen zur Macht der Sprache (Ruth Wodak)

12:00 Uhr Queere Gedanken zu Privilegien (Elahe Haschemi Yekani)

12:30 Uhr (Mediales) Sprechen über Trans*Elternschaft (Joke Janssen)

14:15 Uhr Die Krüppelfürsorge auf dem Weg zur Inklusion - 100 Jahre sprachliche Aushandlung von Mensch-Sein und Behindert-Werden (Nora Sies)

14:45 Uhr Keynote: „Frau Wiese, Sie verraten unsere Kultur!!“ - Sprache als Arena sozialer Grenzziehungen (Heike Wiese)

16:45 Uhr speaking emPOWERment - Hat ein empowertes Bewißtsein was zu sagen? (Mutlu Ergün-Hamaz)

17:15 Uhr Meine Muschi juckt! Vagina Style - Lady Bitch Ray's Bitchsm-Sprache als Empowerment (Reyhan Şahin a.k.a. „Lady Bitch Ray")

17:45 Uhr Spoken word - (Wie) Klingt Sprachkritiklyrik auf meta_praktischer Ebene? (Jayrome C. Robinet)

Fr. 25.07.2014

10:15 Uhr Keynote: sprachHandeln jetzt und hier! ein trans_feministisches plädoyer für sprachlich intervenierende kreativität und wider die idee von sprachneutralität und spachgerechtigkeit (Iann hornscheidt)

12:00 Uhr Awesome Comebacks to Street Harassment (Julia Brilling)

12:30 Uhr Heteronorativität politisch kritisieren (Nina Degele)

14:15 Uhr Keynote: Jenseits böser Wörter - hegemoniale Mechaniken öffentlicher Spache (Noah Sow)

16:00 Uhr Reflektierter Sprachgebrauch als Ziel von Diskurskitik: Resümee mit Abschlussdiskussion (Jana Tereick)

WiSe 2013/14

Arabische Kulturwochen 2013

Leitung & Organisation: Gabriele von Stritzky, Studentin, Universität Hamburg

Initiator & Mitorganisator: Dr. Mohammed Khalifa, Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der arabischen Kulturwochen.

SoSe 2013

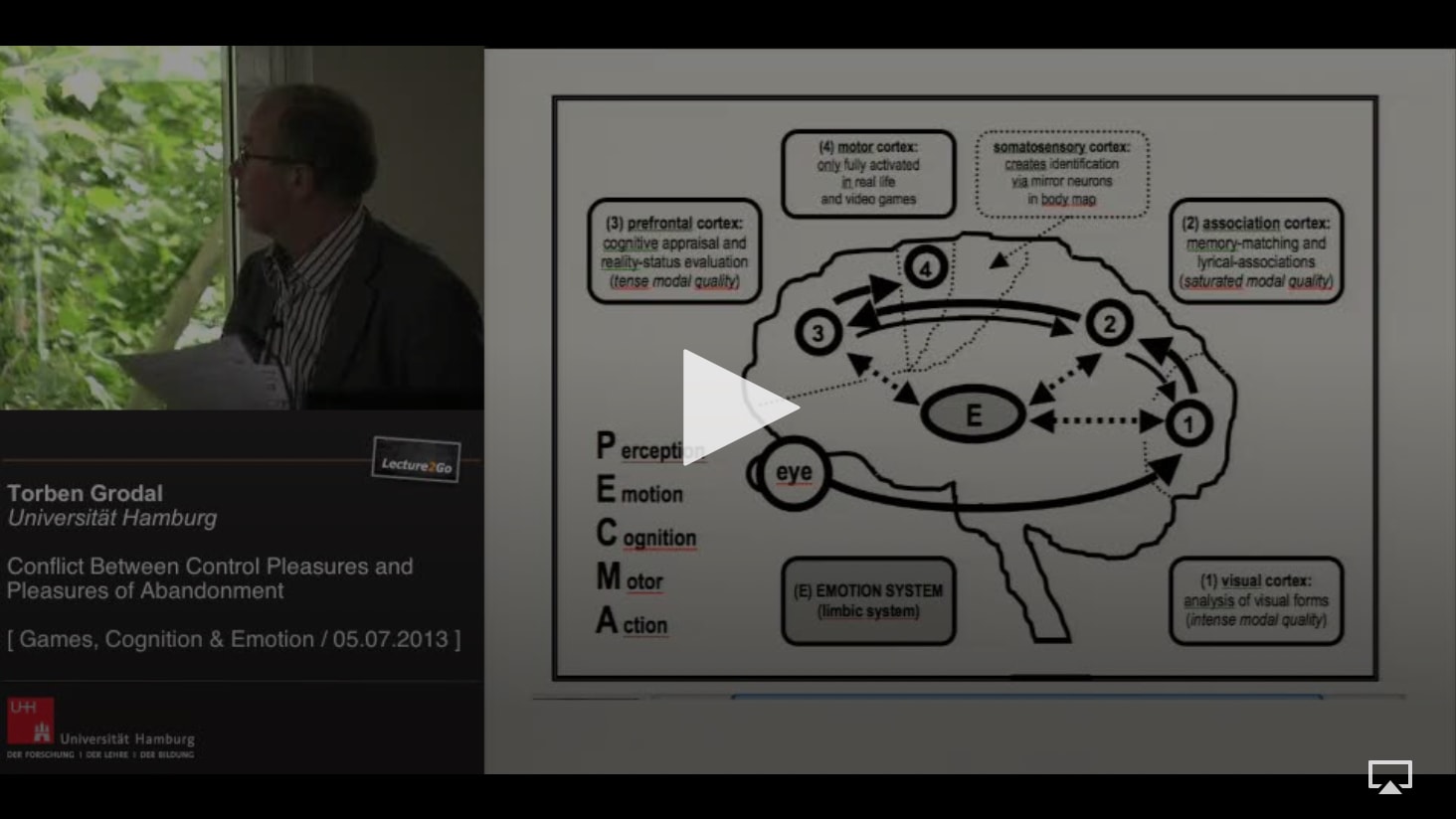

Games, Cognition, and Emotion

Kontaktperson: Felix Schröter, Institut for Media and Communication, Universität Hamburg

SoSe 2012

Digital Humanities 2012

Koordination: Prof. Dr. Jan Christoph Meister, Institut für Germanistik, Universität Hamburg