Aufzeichnungen von fakultären Lehrveranstaltungen

Hier finden Sie Aufzeichnungen von Vorlesungen, Einzelvorträgen und Autorenlesungen, die als Veranstaltungen der Fakultät für Geisteswissenschaften durchgeführt wurden und zumeist von unserem Team besorgt wurden.

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2025

Kriegsende 1945 in Europa. Ereignisse, Erfahrungen, Deutungen

Koordination: Prof. Dr. Birthe Kundrus, Prof. Dr. Kirsten Heinsohn und Dr. Kim Wünschmann

Am 8. Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs – ein einschneidendes Datum in der Geschichte, das ganz Europa und damit auch Hamburg tief geprägt hat. In den sechs Jahren zuvor hatten unter deutscher Führung in ganz Europa bis dahin unvorstellbare Kriegsverbrechen und Gewaltexzesse stattgefunden. Millionen Menschen wurden rassistisch oder politisch verfolgt, Millionen während und nach dem Krieg vertrieben, Millionen ermordet. Inmitten dieses Geschehens entfaltete sich der Völkermord an den europäischen Juden, der Holocaust.

Mit dem Ende des Krieges verbanden viele Menschen die Hoffnung auf Frieden, Bestrafung der Schuldigen und ein Leben in Freiheit. Doch die Ereignisse wie das eigene Handeln und damit auch die Lehren, die man aus dieser Katastrophe ziehen sollte, wurden sehr unterschiedlich gedeutet. Die Ringvorlesung nimmt den Jahrestag zum Anlass, die Erfahrungen während Krieg und Besatzung wie die Erwartungen nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in ihrer Vielfalt wie Widersprüchlichkeit vorzustellen und zu reflektieren.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Audiodatei auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7664

Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Vortragsreihe.

Philosophy by Hand: The Agency of Manuscripts in Shaping Human Thought (Vortragsreihe)

Koordination: Yoav Meyrav, Hanna Gentili, and José Maksimczuk

“Philosophy by Hand” reflects on the interaction between philosophical ideas and their expression in material form. The series’ premise is that philosophical manuscripts are not mere contains of text, but rather places where philosophy happens. This perspective leads to new questions, new methods, and new forms of cooperation among disciplines. Each lecture will convey in a friendly and engaging manner the causal role manuscripts play in philosophical activity in different languages, eras, and cultural spheres. The first round of speakers will focus mainly on Medieval and Renaissance philosophical manuscripts. Future rounds will widen the scope with reference to eras, geography, and writing media.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7608.

Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Vortragsreihe.

Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)

Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.

Dazu gehört der Vortrag:

- 01.07.25 – Serpents and Rituals at the Crossroads of Contemporary Indigenous Art in Brazil

Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2025)“. +++ Der Link zur „Lecture2Go“-Serie wird zeitnah veröffentlicht. +++

Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2024/25

Philosophy by Hand: The Agency of Manuscripts in Shaping Human Thought (Vortragsreihe)

Koordination: Yoav Meyrav, Hanna Gentili, and José Maksimczuk

“Philosophy by Hand” reflects on the interaction between philosophical ideas and their expression in material form. The series’ premise is that philosophical manuscripts are not mere contains of text, but rather places where philosophy happens. This perspective leads to new questions, new methods, and new forms of cooperation among disciplines. Each lecture will convey in a friendly and engaging manner the causal role manuscripts play in philosophical activity in different languages, eras, and cultural spheres. The first round of speakers will focus mainly on Medieval and Renaissance philosophical manuscripts. Future rounds will widen the scope with reference to eras, geography, and writing media.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7608.

Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Vortragsreihe.

Poetry Debates IV: Lyrik nach der Natur / Poetry after Nature (Veranstaltungsreihe)

Koordination: Antje Schmidt und Claudia Benthien

„ich taute Grönland auf mit meinem Blick, / ich schmolz die Gletscher, während ich sie voll / der Andacht überflog.“ Marion Poschmann führt in diesen Versen das dramatische Schmelzen der Gletscher im 21. Jahrhundert auf menschliche Tätigkeiten zurück, insbesondere auf das Fliegen mit dem Flugzeug. Denn mit dem Eintritt ins Zeitalter des Anthropozäns ist der Mensch zur alles verändernden Naturkraft geworden. Er hat sich mit seinen Technologien ebenso machtvoll wie zerstörerisch in jeden Winkel der irdischen Bio- und Atmosphäre eingeschrieben, sodass die vermeintlichen Grenzen zwischen Menschen, Technologien und Natur zunehmend bedeutungslos werden – und damit ebenso der Begriff der ‚Natur‘ selbst. Doch zugleich sind ökologische Themen in der Lyrik so relevant wie nie, gerade in Zeiten der schwelenden Klimakatastrophe und des sechsten Massenaussterbens. Somit stellt sich aktuell auf drängende Weise die Frage: Was sind Stellenwert und Aufgabe des Gedichts nach der Natur?

Im Rahmen der Poetry Debates IV möchten wir aktuelle poetologische, kulturelle und gesellschaftliche Debatten rund um die Bedeutung von Lyrik nach dem Zusammenbruch gängiger Vorstellungen von ‚Natur‘ diskutieren: Welche Imaginationswelten, Verfahren und Darbietungsformen benötigen Gedichte in Zeiten schwelender ökologischer Katastrophen? Kann Poesie mögliche Zukünfte jenseits zerstörerischer Herrschaftsverhältnisse entwerfen? Welche Rolle spielt speziell die gewaltvolle deutsche Geschichte im Zusammenhang mit Verhandlungen der Umwelt? Welche Rollen spielen Science- und Climate-Fiction im Gedicht? Wie relevant sind queere und postkoloniale Perspektiven in der Gegenwartslyrik nach der Natur? Ebenso ist nach Veränderungen in der Rolle von Lyriker*innen zu fragen: Muss Poesie in Zeiten der menschengemachten Klimakatastrophe aktivistisch sein, um etwas bewirken zu können? Offen ist auch, ob es für eine posthumane Wende vonnöten ist, Akteur:innen jenseits des Menschen Handlungsmacht zuzugestehen – etwa: digitaler Technologie, Künstlicher Intelligenz sowie Tieren und Pflanzen. Oder ist es letztlich doch unmöglich, im Medium der Poesie dem menschlichen Standpunkt zu entkommen?

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7596.

Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Veranstaltungsreihe.

Populärkultur in Osteuropa und Zentralasien (Ringvorlesung, Mi 16–18 Uhr, ESA O 221)

Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner / Dr. Marina Gerber, beide Osteuropastudien und Slavistik / Prof. Dr. Monica Rüthers, Geschichte / Prof. Dr. J. Otto Habeck, Ethnologie, alle Universität Hamburg

Die Populärkultur ist ein besonders produktives Feld der zeitgenössischen Kultur. Sie ist zugleich auch ein politisch und ästhetisch umstrittenes Feld: In der Populärkultur werden aktuelle gesellschaftliche Themen verhandelt und neue ästhetische Ausdrucksformen entwickelt. Zugleich wird Populärkultur aber oft auch als Teil einer Kulturindustrie wahrgenommen, die gesellschaftliche Konformität stiftet und entpolitisierend wirkt.

35 Jahre nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Regierungen in Mittel-, Nordost- und Südosteuropa und der Sowjetunion sind polnische Comics, tschechischer Rap und ukrainische Soaps Teil der europäischen Populärkultur. Die Ringvorlesung nähert sich dem Phänomen Populärkultur aus unterschiedlichen interdisziplinären Richtungen und fokussiert Pop in den baltischen Ländern, in Zentralasien und in Bezug auf die Minderheiten in der Russischen Föderation.

In Zusammenarbeit mit der Dt. Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), Nordost-Institut (IGKN e.V.), Studiengang Osteuropastudien, Universität Hamburg und der Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7606.

Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)

Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören die Vorträge:

Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter den Serien „Warburg-Haus (2024)“ und „Warburg-Haus (2025)“.

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2024

Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antizionismus – aktualisierte Formen antijüdischer Gewalt (Ringvorlesung, Mi 18–20 Uhr, ESA O 221)

Koordination: Prof. Dr. Monica Rüthers, Fachbereich Geschichte: 4. Arbeitsbereich Europäische Geschichte, Universität Hamburg / PD Dr. Andreas Brämer, Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGDJ)

Judenfeindlichkeit ist wieder aktuell – und das gleich in mehreren Kontexten. Dabei stehen Debatten um Definitionen des Antisemitismus-Begriffs, postkoloniale Israelkritik und der Nahostkonflikt im Fokus. 2023 entbrannten erst Diskussionen um die an der Documenta 15 gezeigten stereotyp antijüdischen Bilder. Nach dem mörderischen Pogrom der Hamas auf israelischem Boden am 7. Oktober wurde die brutale Gewalt an Juden vielerorts öffentlich gefeiert – auch in Deutschland. In Europa und den USA zeigte sich eine Form der Judenfeindlichkeit, die sich als postkolonial versteht und ohne historisches Wissen auskommt. Auch die Jugend in postmigrantischen Gesellschaften in Europa folgt nicht der "deutschen Gedenkkultur", sondern TikTok. Die Veranstaltungsreihe beleuchtet diese Debatten und Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und geht auf historische Traditionslinien, überkommene Argumentationsweisen und postkoloniale Aktualisierungen ein.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7512.

Koloniale Leerstellen der Erinnerung – Colonial Voids of Memory: Hamburg and Germany in Global Perspective (Vorlesungsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA M)

Koordination: Prof. Dr. Jürgen Zimmerer, Fachbereich Geschichte, Arbeitsbereich Globalgeschichte / Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe in Kooperation mit dem Forschungsprojekt WONAGO, Universität Hamburg

Die ‚koloniale Amnesie‘ bricht langsam auf, die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hat in den letzten Jahren rapide Fortschritte gemacht. Dennoch bleiben viele Leerstellen und Konfliktfelder: In den letzten Monaten haben nicht nur die Verhandlungen mit Namibia um Entschädigungen für den Genozid an Herero und Nama eine neue Schärfe bekommen, auch Tansania hat eigene Stand-punkte verdeutlicht. Im Rahmen seiner Reise nach Tansania sprach der Bundespräsident sogar eine Entschuldigung aus. Zugleich macht sich in Deutschland ein Zurückdrängen kritischer Perspektiven zu Kolonialismus und Rassismus bemerkbar, in Hamburg fehlt das postkoloniale Erinnerungskonzept nach wie vor.

Die Vorlesungsreihe mit Vortragenden aus Tansania, Namibia und Deutschland will diese und andere Leerstellen beleuchten, und gleichzeitig die Forderung nach einem Perspektivwechsel einleiten.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie zum Teil auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7540.

Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, Phil E)

Koordination: Prof. Dr. Sophie Witt / Prof. Dr. Matthias Schemmel / Dr. Franziska Kutzick, alle Institut für Liberal Arts & Sciences, Universität Hamburg

Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?

Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die „Liberal Arts and Sciences“ gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einem gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7520.

Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)

Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören die Vorträge:

- 23.01.24 – Dämonenkraft. Heimsuchungen (in) der Moderne.

- 14.05.24 – Borrowed Forms, Singular Meanings: Rethinking 19th Century Art from Brazil.

- 04.06.24 – Unter Hochdruck. Hydraulik als Paradigma der Kulturwissenschaft.

- 18.06.24 – Über Menschlichkeit in finsteren Zeiten: Hannah Arendt in Hamburg.

Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2024)“.

Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2023/24

Fokus Osteuropa: Gewalt und Gewaltforschung interdisziplinär (Ringvorlesung, MI 16–18 Uhr, ESA O 221)

Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner, Osteuropastudien und Slavistik / Prof. Dr. Monica Rüthers, Geschichte / Prof. Dr. J. Otto Habeck, Ethnologie, alle Universität Hamburg / in Zusammenarbeit mit Dt. Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO) / Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg / Nordost-Institut IKGN / Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr

Gewalt erweist sich als Kontinuum der Geschichte, ist daher immer aktuell und wird in zahlreichen Disziplinen intensiv erforscht. Da uns der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in besonderem Maß beschäftigt, befasst sich die Ringvorlesung mit Aspekten der Gewalt und verschiedenen Ansätzen der interdisziplinären Gewaltforschung im größeren Kontext dieses Krieges. Im Zentrum der Beiträge stehen politische und kulturelle Entwicklungen unter den Bedingungen von Krieg und Militarisierung mit einem Schwerpunkt auf Russland.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7437

Gendering Knowledge: Intersektionale Perspektiven auf Wissen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, ESA C)

Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner / Jun.-Prof. Dr. Dustin Breitenwischer / Jun.-Prof. Dr. Daniel Fliege / Jun.-Prof. Dr. Lina Herz / Jun.-Prof. Dr. Elisa Linseisen / Jun.-Prof. Dr. Julia Nantke / Jun.-Prof. Dr. Lars Vorberger / Dr. Franziska Kutzick, Zentrum Gender & Diversity, alle Universität Hamburg

Geschlecht konstituiert Wissen und Wissen konstituiert Geschlecht. Die wechselseitige Abhängigkeit und Bedingtheit von Gender und Wissen ist allgegenwärtig – sei es in der Sprache, Literatur, Kunst, in den Medien, in der Geschichtsschreibung, in der Politik, im Gesundheitswesen oder in der Arbeitswelt. In diesen Bereichen muss die Produktion und Rezeption von Wissen immer auch intersektional gedacht und analysiert werden, d.h. das Zusammenwirken verschiedener Ebenen von Diskriminierung und Unterdrückung, Emanzipation und Selbstermächtigung. Neben Geschlecht rücken hier Machtachsen wie Sexualität, Herkunft, Klasse, Alter und Be_hinderung in den Blick. Welches Wissen über diese Achsen wird in den verschiedenen Feldern und historischen Kontexten vorausgesetzt und wie formiert sich weiterhin in denselben ein jeweils spezifisches Wissen über sie?

Die Ringvorlesung versucht, – aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive – die Strukturierung und Organisation von Wissen in den genannten Bereichen zu erhellen und kritische Bezüge zu gesellschaftlichen (Macht-)Diskursen herauszuarbeiten.

Hinweise: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7454.

ILAS: Freiheit in dunklen Zeiten (Ringvorlesung, MI 17.01.2024, 18–20 Uhr, ESA C)

Koordination: Sophie Witt, Christine Hentschel

Anlässlich der Eröffnung des Studiengangs Liberal Arts & Sciences fragen wir nach der «Freiheit in dunklen Zeiten» und freuen uns sehr, mit Oliver Nachtwey und Eva von Redecker zwei inspirierende Denker:innen der Gegenwart gewonnen zu haben.

Wie können wir uns heute auf die Freiheit beziehen? Angesichts von Endzeitstimmung, neuen Autoritarismen, prekären Welt- und Selbstverhältnissen, ökologischer Katastrophe? Anlässlich der Eröffnung des Studiengangs Liberal Arts & Sciences fragen wir nach «Freiheit in dunklen Zeiten».

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation des Instituts für Liberal Arts & Sciences mit der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit – und damit Auftakt unserer inter-fakultären Zusammenarbeit zwischen GW und WiSo innerhalb des Studiengangs LAS!

Hinweis: Diese Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/68438.

Poetry Debates III: Lyrik als Ware? Populäre Poesie zwischen Sprachkunst und Kommerzialisierung (Vortrag, MI 29.11.2023, 19:30–21:30 Uhr, Phil C)

Koordination: Henrik Wehmeier in Zusammenarbeit mit Claudia Benthien

Lyrik erfährt in der Gegenwart eine ungeahnte Aufmerksamkeit. Poetry-Slam Veranstaltungen verzeichnen immer neue Besucherrekorde und erreichen mit ihren YouTube-Aufzeichnungen hohe Aufrufzahlen, ‚Instapoetry‘ wird sowohl in den Sozialen Medien als auch im Buchformat millionenfach gelesen. Und auch die traditionelle Buchlyrik erfährt einen Aufschwung, Christian Metz bezeichnet die Gegenwart als Blütezeit der deutschsprachigen Lyrik. Diese Popularität geht naturgemäß jedoch auch mit kritischen Stimmen einher, unterhaltsamen Formaten etwa wird eine Kommerzialisierung vorgeworfen, die literarische Qualität schwinde. Folglich entfachen diese populären Formate im Feuilleton sowie in der Wissenschaft immer wieder Debatten um die Frage, was eigentlich als Lyrik bestimmbar ist und was nicht. Die sinkenden Verkaufszahlen (gedruckter) Bücher wiederum setzen der traditionellen Lyrik zu, die Lyriker:innen sind trotz „Blütezeit“ ökonomisch vor allem auf Lesungen, Literaturpreise und Stipendien angewiesen.

Wem gehört die Lyrik also? Mit dieser provokanten Frage möchten die Poetry Debates III aktuelle Debatten rund um die Gegenwartslyrik und ihre alten und neuen medialen Formate aufnehmen und mit Lyriker:innen, Verleger:innen, Wissenschaftler:innen und der Öffentlichkeit diskutieren. Wer entscheidet, was als Lyrik zählt? Warum ist es so wichtig, ob etwas als Lyrik anerkannt wird oder nicht? Diese Diskussion entfaltet sich auch anhand von Songtexten, über deren poetische Qualität diskutiert wird. Und auch der traditionelle, gedruckte Gedichtband wird zunehmend kritisch hinterfragt, führt nicht zuletzt die Digitalisierung zu massiven Veränderungen im Buchmarkt. Wie reagieren Verleger:innen auf diese Veränderungen? Was bedeutet es für Lyriker:innen, wenn sie durch Preise und Stipendien ökonomisch in einem immer stärkeren Abhängigkeitsverhältnis zu staatlichen Institutionen oder privaten Geldgeber:innen stehen? Diese wiederum sind kritischen Fragen ausgesetzt, wer eigentlich Zugang zur oft als elitär bezeichneten Lyrik hat.

Hinweis: Diese Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/68095.

Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)

Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören die Vorträge:

- 27.10.23 – Image and Pharmakon. Aby Warburg's Self Healing.

- 19.12.23 – Rubens' Weltenbrand: Imaginarien der Apokalypse, um 1620.

- 23.01.24 – Dämonenkraft. Heimsuchungen (in) der Moderne.

Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter den Serien „Warburg-Haus (2023)“ und „Warburg-Haus (2024)“.

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2023

Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, ESA C

Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Prof. Dr. Matthias Schemmel, Nina Elena Eggers

Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?

Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die "Liberal Arts and Sciences" gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einen gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.

Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7324

Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)

Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören die Vorträge:

- 09.05.2023 – Prof. Dr. Barbara Baert: Rocks and Tears. Niobe's Fate as Dynamics of Form

- 04.07.2023 – Prof. Dr. Christopher Wood: Albrecht Altdorfer unter den Marketendern: Formen und Wanderungen des Kriegsvolks

Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2023)“.

Rags to Riches: Preaching to the Poor in Ancient Japan (Vortrag, DI 06.06.2023, 18–20 Uhr, ESA M)

Standard accounts claim that Buddhism in the eighth and ninth centuries was limited to courtly and aristocratic circles, only becoming popular in later times. But recent archaeological evidence shows that Buddhism had spread to villages across the archipelago by the start of the ninth century. Preachers often traveled between provincial villages, performing sermons and rituals for local communities. My paper focuses on sermon materials that address poverty. Preachers at once blamed the poor as karmically responsible for their poverty while also advocating for accessible practices that erased class distinctions. I will combine this textual evidence in the form of sermon notes with excavated potsherds and wooden slips that suggest poor people may have found these teachings attractive. Using these sources, I will argue that Buddhism was “popularized” centuries earlier than our standard narratives would suggest, crossing geographic boundaries and social classes.

Hinweis: Diese Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/66777.

Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2022/23

Wozu noch Religion? Zur Situation der Theologie in der säkularisierten Moderne (Ringvorlesung, MO 18–20 Uhr, ESA H)

Koordination: Dr. Dr. Florian Baab

Im 21. Jahrhundert ist Religion – zumindest in den Ländern Europas – kein Phänomen mehr, das sich von selbst versteht: Nur noch eine Minderheit der Menschen sieht ein religiöses Bekenntnis als zentrales Element des eigenen Selbstverständnisses, und viele Menschen ohne konfessionelle oder religiöse Bindung vermissen offensichtlich nichts. Hat daher eine Theologie, die den Anspruch erhebt, den Menschen als ein grundsätzlich transzendenzorientiertes Wesen zu deuten, ausgedient? Oder steht sie in der säkularisierten Moderne vor der Herausforderung, die eigenen Aufgaben neu und anders zu bestimmen?

Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Ringvorlesung: Wozu noch Religion? Zur Situation der Theologie in der säkularisierten Moderne“

Einwanderung, Exil, Flucht – Formen der Migration im und aus dem östlichen Europa (Ringvorlesung, MI 16–18 Uhr, ESA W 221 & Wiwi B1)

Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner, Osteuropastudien / Slavistik, UHH; Prof. Dr. Monica Rüthers, Geschichte, UHH; Prof. Dr. J. Otto Habeck, Ethnologie, UHH In Zusammenarbeit mit DGO, Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg, IKGN, HSU

Gerade erlebt Deutschland durch Geflüchtete aus der Ukraine und der Exilierung russischer oder belarussischer Intellektueller Formen der Migration, die nach der Systemwende 1989/1991 und dem Ende des II. Weltkriegs historisch geworden zu sein schienen. Hierdurch treten andere Formen der Migration wie Arbeitsmigration, nomadische oder transnationale Lebensentwürfe in den Hintergrund, die in den letzten beiden Jahrzehnten die Wahrnehmung und öffentliche Diskussion des Themas dominiert haben. Die Ringvorlesung will die verschiedenen Formen von Exil, Flucht und Migration zwischen Deutschland und Mittelosteuropa und Osteuropa in den Blick nehmen und analysieren. Das Ziel der Vortragsreihe ist es, Formen geographischer und kultureller Mobilität aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen (Geschichte, Kulturwissenschaft, Ethnologie, Literaturwissenschaft, Politikwissenschaften) zu beleuchten. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Differenzierung von freiwilliger vs. erzwungener Migration (Flucht, Vertreibung, Exil) liegen.

Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Einwanderung, Exil, Flucht – Formen der Migration im und aus dem östlichen Europa“

Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)

Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören die Vorträge:

- 22.11.2022 – Prof. Dr. Gregor Wedekind: Wirkungsmacht und Handlungsfeld. Zum Nachleben von Théodore Géricaults Floß der Medusa

- 05.01.2023 – Victor I. Stoichita: Text – Bild – Textur. Zu den »Spinnerinnen« von Diego Velázquez

Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2022)“.

CISAL Lecture Series: New Research in the History of Ancient Law (Ringvorlesung, DI 18–20 Uhr, ESA J & ESA W 221)

Koordination: Prof. Dr. Matthias Armgardt, Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu, Prof. Dr. Werner Rieß (UHH)

Die erste Ringvorlesung des CISAL (Center for the Interdisciplinary Study of Ancient Law) wird sich in zwölf Gastvorträgen der Vielfalt des interdisziplinären Forschungsfeldes der antiken Rechtsgeschichte widmen. Dazu werden die geographische, chronologische und typologische Bandbreite der verfügbaren Quellen aufgezeigt und die Ansätze und Methoden beider Disziplinen beleuchtet. Darüber hinaus werden die eingeladenen Referenten, allesamt renommierte Wissenschaftler des Antiken Rechts oder der Alten Geschichte, Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte geben.

Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „CISAL Lecture Series: New Research in the History of Ancient Law“

Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, ESA M)

Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Prof. Dr. Matthias Schemmel, Nina Elena Eggers

Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?

Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die „Liberal Arts and Sciences“ gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einem gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.

Hinweis: Die Veranstaltungen wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen“

On Art and Resistance in Ukraine (Vortragsreihe, verschiedene Termine, 19 Uhr, ESA W 120)

Koordination: Prof. Dr. Petra Lange-Berndt, Kunstgeschichtliches Seminar; Prof. Dr. Anja Tippner, Slavistik

Ziel der Veranstaltunsgreihe ist es, den Dialog über diese drängenden Themen an der UHH zu ermöglichen und den Unterdrückten ein Zuhören und eine kontinuierliche Unterstützung bei ihren Versuchen, ihre eigene Subjektivität wiederzuerlangen, zu gewähren. So sollen die Veranstaltungen anregen, über die blinden Flecken und Mythen nachzudenken, die in westlichen Kontexten in Bezug auf die zeitgenössische ukrainische Kunst sowie die Kunstgeschichtsschreibung – in Vergangenheit und Gegenwart – angesichts der russischen Invasion zu finden sind. In insgesamt drei Veranstaltungen geht es um Themen wie die Rolle von bewegten Bildern in Kriegszeiten, aktuelle Entwicklungen in der ukrainischen Gegenwartskunst und dekoloniale Ansätze.

Die Veranstaltungsreihe wird organisiert von den Studierenden des Kunstgeschichtlichen Seminars, Natalya Stupka und Denis Uhreniuk, und moderiert von Mariia Vorotilina, Kampnagel Hamburg.

Weitere Informationen und ein Programm finden Sie auf der Website der Vortragsreihe.

Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Revolution at War: Art and Politics in Ukraine“

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2022

Schauplatz Ukraine: Geschichte, Politik und Kultur (Ringvorlesung, 14-tägig, MI 18:15 – 19:45, ESA C)

Verantwortliche Organisation: Prof. Dr. Anja Tippner, Osteuropastudien der Universität Hamburg, in Zusammenarbeit mit DGO Zweigstelle Hamburg, IKGN Lüneburg, IFSH, Universität Hamburg

Durch den militärischen Angriff der Russländischen Föderation ist die Ukraine in das Zentrum der europäischen Aufmerksamkeit gerückt. Die Vortragsreihe beleuchtet wichtige Aspekte der aktuellen Krise und gibt vertiefende Einblicke in die ukrainische Geschichte und Kultur sowie das russisch-ukrainische Verhältnis aus der Perspektive von Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, Friedens- und Sicherheitsforschung, Ethnologie und Slavistik.

Termin: Mittwoch, 18–20 Uhr, 14-tägig (ab 06.04.2022)

Ort: Hörsaal ESA C, Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude der Universität Hamburg

Präsenzveranstaltung

Hinweis: Die Veranstaltungen werden als Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „RV Schauplatz Ukraine (SoSe 22)“ auf Lecture2Go.

60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen – DA SIND WIR! (Vortragsreihe, verschiedene Termine, MI 18:15 – 19:45, ESA H)

Organisation: Tobias Völker

Anlässlich des sechzigsten Jahrestags des Anwerbeabkommens im vergangenen Jahr nimmt die TEZ-Vortragsreihe im Sommersemester die kollektiven Gedenknarrative kritisch in den Blick und rückt weniger beachtete Aspekte in den Fokus. Im Zentrum steht dabei explizit die Perspektive der „Gastarbeiter*innen“ und ihrer Nachkommen, ihre (Selbst-)Positionierung in der postmigrantischen deutschen Gesellschaft. So wird die Vielschichtigkeit transkultureller Identitätsprozesse in mehrgenerationellen Familienzusammenhängen beleuchtet und die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft weit verbreitete Vorstellung einer weitgehend homogenen „türkischen Community“ in deutschen Großstädten hinterfragt, indem Stimmen ethnischer und religiöser Minderheiten unter den „Türkei Stämmigen“ zu Wort kommen und Beispiele für eine Rückbesinnung der diasporischen Enkel*innengeneration auf kulturelle und sprachliche Traditionen beleuchtet werden. Zugleich werden fremdenfeindliche Gewalt und multisektionale Diskriminierungserfahrungen thematisiert sowie Beispiele für migrantische Selbstorganisation im Kampf gegen Rassismus aufgezeigt. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf sprachlichen und künstlerischen Auseinandersetzungen mit Migrationserfahrungen, Zugehörigkeitsdiskursen und identitätsstiftenden Praktiken liegen, wie sie in Journalismus, Theater, Literatur und Musik verhandelt werden. Hierbei wollen wir bewusst Hamburger Kulturschaffende einbinden, um eine Diskussion über migrantische Lebensrealitäten und gesellschaftliche Perspektiven in unserer Stadt anzustoßen. Studierende der Turkologie Hamburg ergänzen das Programm mit ihren individuellen und wissenschaftlichen Überlegungen zum Thema Migration.

In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg

Zeit: 06.04.2022 - 06.07.2022, mittwochs, 18-20 Uhr ct.

Ort: ESA Hauptgebäude, Hörsaal H (Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg)

Hinweis: Die Veranstaltungen werden als Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „TEZ-Vortragsreihe (SoSe22)“auf Lecture2Go.

Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, 14-tägig, DO 18:15 – 19:45, ESA M)

Organisation: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner; Franziska Kutzick

Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?

Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die „Liberal Arts and Sciences“ gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einem gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.

Termin: Donnerstag, 18–20 Uhr, 14-tägig (ab 14.04.2022)

Ort: Hörsaal ESA M, Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude der Universität Hamburg

Präsenzveranstaltung

Hinweis: Die Veranstaltungen werden als Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (SoSe22)“auf Lecture2Go.

Optimizing Code for Performance: Reading ./code --poetry (Konferenzvortrag, FR 20.05.22, 20:00 – 21:30, Staatsbibliothek)

Lecture Performance „Optimising Code for Performance: Reading ./code --poetry“ des Lyrikers Chris Kerr

In seiner Lecture Performance präsentierte der Lyriker Chris Kerr (GB) Code Poetry, die er zusammen mit dem Programmierer Dan Holden (CA) verfasst hat. Dabei handelt es sich um in Quellcodes geschriebene Gedichte, die zugleich ausführbare Computerprogramme sind. Die digital-poetische Arbeit von Kerr und Holden wirft unter anderem Fragen nach den Funktionsweisen von Programmiersprachen, nach der Beziehung von maschineller und menschlicher Sprache sowie nach ihren visuell-kinetischen und auditiv-performativen Dimensionen auf. Neben Einblicken in die Geschichte des Genres und der Diskussion des Verfassens von Code Poetry zeigte Kerr eindrücklich, wie diese – auf den ersten Blick überwiegend visuelle – Form von Lyrik mündlich aufgeführt werden kann. Auf der Webseite https://code-poetry.com/ können die Code Poems, die außerdem in Buchform publiziert sind (./code --poetry, 2016), in Aktion betrachtet werden.

Die Lecture Performance fand am 20. Mai 2022 im Rahmen der Konferenz „Lyrik und zeitgenössische Visuelle Kultur / Poetry and Contemporary Visual Culture“ (19.-21. Mai) des Forschungsprojekts Poetry in the Digital Age in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky statt. Das Projekt wird durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) gefördert und von Prof. Dr. Claudia Benthien (Institut für Germanistik, Universität Hamburg) geleitet. Die erste internationale und interdisziplinäre Konferenz des Projekts widmete sich dem Verhältnis von poetischer Sprache und (audio-)visuellen Medien und fragte nach den Potentialen von zeitgenössischer Lyrik für eine (post-)digitale Sprach-, Bild- und Medienkritik. Konzipiert und geleitet wurde die Konferenz von Dr. Wiebke Vorrath und Magdalena Korecka, M.A. aus dem Sub-Projekt „Poetry and Contemporary Visual Culture“.

Mit

Chris Kerr (Lyriker, Brighton/GB)

Daniel Holden (Programmierer, Montreal/CA)

Moderatorin: Dr. Wiebke Vorrath (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, ERC-Projekt; Hamburg)

Hinweis: Die Veranstaltungen werden auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Das Video finden Sie unter „Optimizing Code for Performance: Reading ./code --poetry“ auf Lecture2Go.

Von Natur aus unberührbar? Magrittes „images peintes“ und die Geschichte der gemalten Gegenstände (Vortrag, DI 14.06.2022, 19:00 – 20:30, Warburg-Haus)

Die von René Magritte in seinen späten Jahren ausgearbeitete Malereitheorie wurde als Reprise idealistischer Kunsttheorien und ideologische Verbrämung einer ganz anders gearteten künstlerischen Praxis gedeutet. Magrittes Thesen, etwa dass gemalte Bilder von Natur aus unberührbar sind und nichts verbergen, sind jedoch wesentlich aufschlussreicher als vermutet. Eine genauere Analyse lässt Zusammenhänge mit der Wahrnehmungsphysiologie des 19. Jahrhunderts erkennen. Sie zeigt außerdem, dass Magrittes Theorie einen unabgegoltenen Wahrheitsgehalt birgt und als berechtigter Einspruch gegen die Scheingewissheiten eines gedankenlosen Bilderkonsums verstanden werden darf. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man die von ihm so genannten »gemalten Bilder« mit einer Reihe seltsamer Wesen vergleicht, die schon seit der Antike, jedoch fast unbemerkt durch philosophische und kunsttheoretische Schriften geistern und die traditionell als ›gemaltes Auge‹, ›gemalte Rose‹, ›gemalte Pfeife‹… oder abstrakter als ›gemalte Gegenstände‹ bezeichnet wurden.

Wolfram Pichler ist a.o. Professor für Kunstgeschichte an der Universität Wien. Er studierte Kunstgeschichte und Philosophie an den Universitäten München und Wien, wo er 1999 mit einer Studie über die Schminke der Maler promoviert wurde und sich 2015 mit kunsthistorischen Beiträgen zur Bildtheorie habilitierte. Im Jahr 2000 war er Visiting Fellow an der Harvard University, 2003/4 Postdoc-Stipendiat am Kunsthistorischen Institut in Florenz, 2012/13 Senior Fellow am Internationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie in Weimar, 2013 Gastprofessor an der École des Hautes Études en Siences Sociales in Paris sowie Getty Scholar am Getty Research Institute in Los Angeles, 2017 Mercator-Stipendiat der DFG. Seine historischen und theoretischen Arbeiten stehen in der Tradition jener bildgeschichtlichen Wende, die das Fach Kunstgeschichte im ausgehenden 20. Jahrhunderts besonders in Deutschland und Frankreich genommen hatte. Seine Publikationen betreffen vor allem die europäische Malerei der Frühen Neuzeit und Moderne, die Theorie und Geschichte der Zeichnung sowie die Bildtheorie.

2022 hat Wolfram Pichler die Aby-Warburg-Stiftungsprofessur inne.

Hinweis: Die Veranstaltung wird in einer Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „Warburg-Haus (2022)“ auf Lecture2Go.

Wie digitale Bilder politisch mobilisieren. Gender, Rassismus und Klimadebatten im Vergleich (Vortrag, MO 04.07.2022, 19:00 – 20:30, Warburg-Haus)

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe 2022 zum Jahresthema »Bilder als Akteure des Politischen – Sozial- und Kunstwissenschaftliche Perspektiven« in gemeinsamer Kooperation von Warburg-Haus und Hamburger Institut für Sozialforschung.

Gemeinsam mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) lädt das Warburg-Haus herzlich ein zum Vortrag von Nicole Doerr:

Wie verwenden soziale Bewegungen und Aktivist:innen von Fridays for Future Bilder in digitalen Medien oder Straßenprotesten, um auf Klimagerechtigkeit aufmerksam zu machen? Wie übersetzen Black Lives Matter Aktivist:innen in Köln, Kopenhagen oder Nuuk das Thema Rassismus in visuelle Performancekunst? Welche Bilder des Hasses und der Feindlichkeit gegenüber liberalen Demokratien und liberalen Werten verbreiten rechtsextreme Netzwerke in den USA und Europa über digitale Medien? Der Vortrag untersucht diese empirischen Forschungsfragen aus der Perspektive politikwissenschaftlicher und kunstgeschichtlicher Theorien und Methoden. Er kombiniert Ansätze der visuellen Ikonografie mit kritischen soziologischen und multimodalen Ansätzen der kritisch historischen Diskursanalyse. Die Fallbeispiele stammen aus Forschungsprojekten zur Bilddatenbank rechtsextremer digitaler Kommunikation in Europa und den USA, zu Black Lives Matter und zu Klimaprotesten.

Nicole Doerr ist Associate Professor am Department of Sociology der Universität Kopenhagen.

Im Rahmen der Veranstaltungen zum Schwerpunktthema »Bilder als Akteure des Politischen II«.

Hinweis: Die Veranstaltung wird in einer Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „Warburg-Haus (2022)“ auf Lecture2Go.

Warburg Haus - Verschiedene Vorträge

Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2021/22

Andocken 20: ErinnerungsTopografie / Hamburger Geschichtslandschaften (Vortragsreihe, Di. 18.30 - 20.00 Uhr, Zoom)

Gedenkstätten, Denkmäler, Museen, Straßennamen als Aushandlungsorte des kulturellen Gedächtnisses in Hamburg

Die Hamburger Geschichtslandschaft mit ihren städtischen Gedenkorten, Straßennamen, Denkmälern und (Wiederauf-)Bauprojekten – von der Gedenkstätte Neuengamme über das Lagerhaus G bis zum Bismarck-Denkmal und zu der „Peking“ – ist Gegenstand brisanter erinnerungspolitischer ,Aushandlungsprozesse‘. Die Vorlesungsreihe wirft anhand aktuell lebhaft diskutierter Projekte (z. B. Initiative Bornplatz-Synagoge, Gedenkort Stadthaus, Emily-Ruete-Platz) facettenreiche Schlaglichter auf eine Reihe urbaner Erinnerungsorte und die sie ,bespielenden‘ lokalen wie überregionalen Akteur*innen. Im gemeinsamen Gespräch werden jene Hamburger Lieux de Memoiren (Pierre Nora) als Kristallisationspunkte beleuchtet, die immer wieder Reflektion und Aktion, Reaktion und Widerstand herausfordern. Als mögliche Projektionsflächen für lokale Zugehörigkeiten und Identitäten verweisen sie stets auch auf deren historische Dimension und damit auf eine spezifische Hamburgische Erinnerungskultur. Zur Bestandsaufnahme einer entsprechenden „Erinnerungstopografie / Hamburgischen Gedächtnislandschaft“ mit ihren Debatten und Kontroversen möchte die gleichnamige Ringvorlesung einladen und anhand verschiedener Zugänge zur Geschichte Aspekte der Gegenwart wie auch zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten offenlegen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet diese öffentliche Ringvorlesung ab sofort nur noch digital statt. Bitte registrieren Sie sich für die gewünschten Vortragstermine unter folgendem Link:

https://uni-hamburg.zoom.us/webinar/register/WN_DRWU0-WQQlOdQNHdXepEFg

Koordination: Dr. Johanna Meyer-Lenz / Dr. Markus Hedrich / Dr. Myriam Isabell Richter / Prof. Dr. Andreas Körber / Prof. Dr. Thorsten Logge, alle Universität Hamburg und FKGHH

Das obige Video finden Sie zusammen mit weiteren Aufnahmen aus der Vortragsreihe auf Lecture2Go.

Philosophische Ästhetik (Vorlesungsreihe, Do. 18.15 - 19.45 Uhr, L2Go)

Vortragende: Prof. Dr. Birgit Recki

Die Ästhetik, die sich als selbständige Disziplin der Philosophie erst im 18. Jahrhundert herausgebildet hat, befasst sich mit den auf reflektierter Sinneswahrnehmung und Gefühl beruhenden Erfahrungen, insbesondere mit den intensiven Eindrücken von Natur und Kunst wie dem Schönen und Erhabenen. Unerachtet der Tatsache, dass ihre Fragen – im Rahmen von Metaphysik und Ontologie, Erkenntnislehre und praktischer Philosophie, Poetik und Rhetorik – das philosophische Denken seit Anbeginn beschäftigen, müssen sie bis heute gegen das Vorurteil verteidigt werden, man bewegte sich damit in der Sphäre der angenehmen Nebensächlichkeiten. Dabei haben zwei der großen Menschheitsfragen seit der Antike immer auch in der Ästhetik ihre Antworten bekommen: die im weitesten Sinne erkenntnistheoretische Frage nach dem Anteil der Sinnlichkeit an unseren Erfahrungen aller Art, die sich auf die ästhetische Wahrnehmung und das ästhetische Gefühl richtet; und die gleichermaßen praktische wie metaphysische Frage nach dem Status und Wert des von Menschen Gestalteten im Ganzen der Welt, deren exemplarischer Fall die Werke der Kunst sind. Damit ist die bis in die Gegenwart immer wieder erneuerte theoretische Polarität markiert zwischen Ästhetik als Theorie der ästhetischen Erfahrung und Ästhetik als Theorie der Kunst.

Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.

Warburg-Haus 2021: Fraktur. Weiblichkeit, der gebrochene Blick und das Nachleben der Shoah bei Boris Lurie (Vortrag, Di. 09.11.21, 19 Uhr)

Vortrag der Trägerin des Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung 2021 im Rahmen des Jahresthemas »Bilder als Akteure des Politischen«.

Das Warburg-Haus bietet 2021 mit seinem Jahresthema »Bilder als Akteure des Politischen« den Raum, politische Bildphänomene in den Blick zu nehmen und Fragen der aktuellen Bedeutung politischer Bilder im globalen Kontext zu diskutieren. Die Politische Ikonographie ist ein historisch gewachsenes Bildphänomen, aber auch die wissenschaftliche Methode seiner Erforschung: In der Kunst- und Bildwissenschaft vermittelt sie ein Verständnis komplexer visueller Lebenszusammenhänge der modernen wie nachmodernen Welt und des politischen Wirkungspotentials von Bildern im Spektrum von Information bis Propaganda. Es war Aby Warburg, der an seiner Hamburger Kulturwissenschaftlichen Bibliothek den Grundstein zu ihrer wissenschaftlichen Erforschung legte, als er sie nicht nur in seine epochen- und gattungsübergreifende Bildforschung einbezog, sondern schon während des Ersten Weltkrieges ein Archiv zur politischen Propaganda des massenmedialen Krieges anlegte, das die agitatorischen Mobilisierungskräfte auf der Grundlage historischer Forschung zu konservieren und analysieren versuchte.

Katharina Sykora, Preisträgerin des Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung 2021, spricht in ihrem Festvortrag über das Nachleben der Shoah als zentrale Triebfeder in der Kunst Boris Luries. Es trägt Züge einer unabgeschlossenen Performanz, die ein absolutes »Zu spät« und das Echo »danach« zu einem Amalgam verschmilzt und im selben Zug als Bruch in Bild und Sprache hervortreibt. Harte Dichotomien von Tod und Leben, Gewalt und Begehren, Herrschaft und Sklaventum, Männlichkeit und Weiblichkeit klaffen so unversöhnlich auseinander und verkehren sich doch immer wieder bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander.

Visualisierungen des Weiblichen nehmen dabei eine Schlüsselfunktion ein. An ihnen spielt Lurie neben den Bildern der Shoah die extremsten Formen von Alterität durch und nutzt sie, um über existenzielle Ausgrenzungs-,

Disziplinierungs- und Reinigungsmechanismen der westlichen Gesellschaften nach 1945 zu reflektieren. Mit dem provokanten Vorzeigen gesellschaftlich abgespaltener Bilder der weiblichen ›Nackten und Toten‹ und ihrer unentwirrbaren Vermischung bringt Lurie sich auch selbst als Künstler/Autor und uns als Betrachtende in ein gewolltes Dilemma zwischen Schaulust und Abwehr. Aus dieser Zerreißprobe von Verwerfung und Verstrickung wird niemand erlöst, auch nicht im Rahmen ästhetischer Ordnungssysteme.

Wiedergabe der Werke von Boris Lurie nach der fair use policy der Boris Lurie Art Foundation.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten des Warburg-Hauses.

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2021

Immanuel Kant: Eine Einführung (Vorlesungsreihe, DO 18 – 20 Uhr, Lecture2Go)

Vortragende: Prof. Dr. Birgit Recki

Die Vorlesung gibt eine einführende Gesamtdarstellung der Philosophie Immanuel Kants. Im Zentrum steht die Frage nach dem Sinn einer Kritik der Vernunft und nach deren sachlichen und methodischen Erträgen. Das Unternehmen der Vernunftkritik wird in seinen leitenden Motiven, seinen Problemen, seinem Vollzug, seinen Stationen – und: seinen Einsichten nachvollzogen. Am Ende der Vorlesung soll nicht allein der Prospekt von Kants kritischer Untersuchung der Leistungen und Grenzen der menschlichen Vernunft erschlossen sein; es soll auch klar geworden sein, was Kant meinte, als er die Kritik der Vernunft die Metaphysik von der Metaphysik nannte, was er unter dem Primat der praktischen Vernunft versteht und dass die Kantische Vernunftkritik eine Philosophie der Freiheit ist, und in welchen Dimensionen der menschlichen Welt Kant die Leistungen der Vernunft am Werk sieht.

Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.

Der Faktor Zeit. Neue Interdisziplinäre Perspektiven auf die Gewaltforschung (Ringvorlesung, MI 16–18 Uhr, Zoom)

Koordination: Prof. Dr. Birthe Kundrus, Deutsche Geschichte / Prof. Dr. Werner Rieß, Alte Geschichte, beide Fachbereich Geschichte, Forschungsgruppe Gewalt-Zeiten, Universität Hamburg

Wie prägt Zeitlichkeit Konzeptionen und Wahrnehmungen von Gewalt? Der Attentäter von Halle zum Beispiel stellte sich mit seinem Angriff auf die jüdische Gemeinde an einem hohen Feiertag in eine jahrhundertelange Tradition antijudaistischer Gewalt. Noch im Auto hörte er rechtsextremen Rap. Zeitgleich übertrug er seine Taten ins Internet. Die Bilder zeigen einen Mann, der glaubt, er besäße alle Zeit der Welt. Währenddessen erlebten die in der Synagoge Anwesenden die Minuten des bangen Wartens, ob die Tür halten würde, als endlos. Opfer derartiger Gewalttaten teilen ihre Lebensgeschichte oft in die Zeit vor dem Anschlag und die Zeit danach ein. Im Fall von Halle fragen sie sich auch, was die Zukunft ihnen als Juden in der Bundesrepublik bringen wird.

Schon dieses aktuelle Beispiel zeigt: Zeitlichkeit als eine der Grundkonstanten menschlicher Existenz übt einen entscheidenden Einfluss auf Planung, Gestalt, Ausübung, Erfahrung, aber auch Deutung von Gewaltphänomenen aus. Aus unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Perspektiven widmen sich die Vorträge diesem bislang in der Gewaltforschung wenig beachteten „Faktor Zeit“.

Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2020/21

Virtuelle Bibliotheksführung

Triage-Entscheidungen im Kontext der Corona Pandemie - der Beitrag der Philosophie

Koordination: Singa Behrens

In der Krise wird das Gewisse ungewiss. Angesichts einer Pandemie, drängen sich existenzielle Fragen auf und wir wissen nicht, was das Gebot der Stunde ist. Die Klimakrise führt uns vor Augen, dass es sich nicht von selbst versteht, dass Wasser fließt, sobald man den Hahn aufdreht. Die kritische Lage der Demokratien zeigt, wie leicht Grundlagen der Verfassungen wie Freiheit und Mitbestimmung der Vergewisserung bedürfen. Die Krise bricht mit der Sicherheit, in der wir uns im Alltag wiegen. Die Philosophie gilt als die Disziplin, die dasjenige hinterfragt, was als gesichert gilt. Aus diesem Grund ist es naheliegend, das Augenmerk darauf zu richten, inwiefern Erkenntnisse, Techniken und Fragestellungen der Philosophie in der Krise relevant sind. Gibt es eine besondere Verantwortung der Philosophie in der Krise? Die Vorträge dieser Ringvorlesung widmen sich dieser Frage. Kann die Philosophie Antworten geben oder bietet sie uns etwas anderes?

Im Wintersemester 20/21 findet die Ringvorlesung digital statt. Wir freuen uns, Ihnen trotz der Einschränkungen in diesem Semester Beiträge zu unserer Ringvorlesung zur Verfügung stellen zu können. Zu den jeweiligen Terminen der Ringvorlesung wird auf der Seite des Philosophischen Seminars ein Link zu der Aufzeichnung des entsprechenden Vortrags veröffentlicht.

Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie

Vortragende: Prof. Dr. Birgit Recki

Was ist der Mensch? Mit Sophokles ein Ungeheuer, mit Sokrates ein zweibeiniges Lebewesen ohne Federn, mit Aristoteles das zoon politikon? Ein schwankendes, aber denkendes Rohr im Wind? Das sinnlich-vernünftige Wesen, das unter normativer Selbstkontrolle aus sich selber etwas macht, wie es Kant, oder das `Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse´, wie es Marx nahe legt? Ein `Mängelwesen´ oder ein reicher Erbe? Bloß ein Säugetier unter anderen, oder das Ziel der Evolution? Animal rationale? Homo faber, Homo sapiens, Homo ludens, Homo publicus?

Die Frage nach dem Menschen ist so alt ist wie die Philosophie. Doch nicht zu allen Zeiten wurde sie so verstanden, dass sie eine eigene Disziplin der Philosophie begründe, geschweige denn so, dass sie deren zentrales Anliegen artikulieren könne: Bis ins 18. Jahrhundert war sie aufgehoben in theologischen und metaphysischen Weltkonzeptionen. Das Zeitalter der Vernunftaufklärung ist nicht zufällig die Gründerzeit der Geschichtsphilosophie, der Ästhetik und: der Anthropologie. Die ungeteilte Aufmerksamkeit auf den Menschen, auf die Leistungsfähigkeit seiner Sinne und seiner Vernunft, den Wert seiner Hervorbringungen, seine Stellung in der Welt ergibt sich aus dem Programm der Aufklärung. Die Bestimmung des Menschen gewinnt mit dieser Verselbständigung beträchtlich an Prägnanz, Präzision und systematischem Anspruch. Einen weiteren entscheidenden Aufschwung erfährt das Interesse am Menschen und seiner Stellung in der Welt, namentlich in der Natur, durch die modernen Lebenswissenschaften seit Darwins großer Provokation. Die philosophische Anthropologie des späten 19. und des 20. Jahrhunderts positioniert sich in der Aufnahme der biologischen Gattungsbestimmungen des Menschen und in der Auseinandersetzung mit ihr.

Die Vorlesung präsentiert ausgewählte Klassiker der philosophischen Anthropologie vom 18. Jahrhundert bis in die zeitgenössische Philosophie.

Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.

Andocken 19: Hamburger*innen erforschen Geschichte(n) | Narrative – Medialitäten der Moderne

Koordination: Prof. Dr. Thorsten Logge / Dr. Johanna Meyer-Lenz / Dr. Markus Hedrich / Dr. Myriam Isabell Richter / Dr. Ralf Erik Werner, alle Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH) und Universität Hamburg

Andocken 19 stellt Beiträge überwiegend zur Hamburger Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert aus der Perspektive unterschiedlichster Medien und Erzählweisen dar. Vorgestellt und diskutiert wird, wie Neuerungen und Veränderungen in den Kommunikationsformen und -techniken (Theater/Film/ Auditive/Videotechnik) zu neuen Darstellungsweisen und Wahrnehmungsmöglichkeiten führen: diese umfassen Sprechkultur im Alltag, auf der Bühne, vor Gericht; Narrative in Stadtführungen; Medien wie Zeitung, Radio, Film, das World Wide Web, Werbung, Zeitungsberichterstattung. Darüber hinaus bietet das digitale Zeitalter hochauflösende multimediale Formate und ermöglicht durch das Zusammenspiel von Foto-, Film-, Video- und Audiotechniken neue Anschauungsweisen.

Ein zweiter Aspekt widmet sich den Narrativen und wendet sich den Fragen nach Gegenstand und Form der Erzählung zu, beschreibt die Wirkung von Visualisierung und Digitalisierung, erörtert die Bezüge Autor*innen, Erzähler*innen und Publikum. Es werden die verschiedensten Formen sprachlicher und medialer Darstellung von Geschichte aus der Sicht von Public History, Stadtführer*innen, Sprach- und Kulturwissenschaften, Gendergeschichte, Globalisierungsgeschichte, Stadtteilgeschichte und Politikgeschichte vorgestellt. Aus aktuellem Anlass schauen wir auch in die USA.

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2020

Philosophie der Kultur

Koordination: Prof. Dr. Birgit Recki

Was ist und wozu haben wir Menschen Kultur? Seit der Antike gibt es mythische Vorstellungen und philosophische Auseinandersetzungen über Wert und Unwert der Kultur: Für den Menschen scheint die Natur anders als für die Tiere schlecht gesorgt zu haben (natura noverca). Er bedarf als ein schlecht Weggekommener der Kompensation durch entschädigende Göttergaben, die ihn in Stand setzen, durch die produktive Gestaltung der vorgefundenen Verhältnisse zugleich auch aus sich selbst etwas zu machen. Das Feuer, das Prometheus nach Platons Mythos des Protagoras den Göttern stiehlt und den Menschen bringt, steht dafür als exemplarisch. Im Blick auf den hohen Preis dieser Gabe, auf die Probleme der Entfremdung durch die Eigendynamik einer Welt von Werken, artikuliert sich daraufhin in einer bis in die Gegenwart immer wieder erneuerten Bewertungsalternative zugleich mit der Hochschätzung der Kultur die Kulturkritik: Ist die Kultur als das von Menschen in absichtlicher Tätigkeit Hervorgebrachte das unverzichtbare Korrelat der Natur, oder ist sie etwas Widernatürliches? Hat man die Tat des Prometheus kulturoptimistisch als den Gnadenakt einer zweiten Schöpfung oder kulturpessimistisch als eine Art von Sündenfall zu verstehen? Ist die Kultur das Element der Befreiung – oder wären wir besser dran, wenn wir uns von ihr befreien könnten? In welchem Verhältnis steht das (moralische und politische) Handeln des Menschen (praxis) zu den Werken der Kultur (poiesis)?

Maßgebliche Positionen der Kulturphilosophie sollen an einer repräsentativen Auswahl von Texten (Rousseau, Kant, Nietzsche, Freud, Simmel, Cassirer, Arendt, Blumenberg u.a.) behandelt werden).

Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.

Der Mensch als Zuschauer. Vortrag anlässlich des 100. Geburtstages von Hans Blumenberg

„Wandel und Wechsel liebt, wer lebt": Kunst und Technik in der Oper

Koordination: Prof. Dr. Birgit Recki

Dr. Alexander Meier-Dörzenbach

09.07.2020

Warburg-Haus (2020)

Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema "Die Künste im technischen Zeitalter II".

Mit dem Aufbau der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg und der Entwicklung eines Instrumentariums, das Kunst und Bilder über Zeiten und Räume hinweg als soziale, kulturelle und politische Bedeutungsträger ernst nimmt, begründeten die Wissenschaftler*innen um Aby Warburg in Hamburg eine moderne Kunstwissenschaft als Kulturwissenschaft. Für Warburg als technikbegeisterte Person war der Blick auf kulturelle Ausdrucksformen immer auch ein Blick auf das bis in die Gegenwart verfolgte Verhältnis von Kunst, Medien und technischem Wissen. Dieses interdisziplinäre Interesse bietet dem zweijährigen Schwerpunktthema am Warburg-Haus 2019–2020 den Anlass, der Aktualität von Warburgs methodischem Erbe nachzugehen und im Fokus auf das Verhältnis von Kunst und Technik bis heute ungebrochen inspirierende innovative Impulse und Methodenreflexionen aufzugreifen.

Den dritten Vortrag der Reihe im Warburg-Haus 2020 hält der Operndramaturg und Kunsthistoriker Alexander Meier-Dörzenbach zur Technikgeschichte der Oper. Rund um die Uraufführung von Richard Wagners Ring des Nibelungen 1876 beleuchtet er in »konzentrischen Kreisen« das »dynamische Spiel von Technik und Opernkunst«.

Alexander Meier-Dörzenbach hat nach seiner Juniorprofessur für Amerikanistik an der Hamburger Universität und nach Lehraufträgen an mehreren Kunst- und Musikhochschulen als Chefdramaturg am Aalto-Theater Essen gearbeitet und ist nun als Dramaturg und Kulturlehrender freischaffend tätig. Er kooperiert seit über 20 Jahren fest mit dem Regisseur Stefan Herheim für Inszenierungen an deutschen und internationalen Opernhäusern (u.a. Bayreuther und Salzburger Festspiele, London, Amsterdam, Oslo, Berlin, Glyndebourne, Kopenhagen, Hamburg, Paris) und öfters mit der Regisseurin Karoline Gruber (u.a. Leipzig, Düsseldorf, Wien). Mit Stefan Herheim erarbeitet er aktuell an der Deutschen Oper Berlin die ab 2020 angesetzte Neuinszenierung von Richard Wagners Ring des Nibelungen.

Während der Zeit der Corona-bedingten Schließung des Warburg-Hauses entfallen die Vorträge der Reihe zum Jahresschwerpunkt »Die Künste im technischen Zeitalter II« nicht, sondern werden im Lesesaal des Warburg-Hauses aufgezeichnet.

Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2019/20

Warburg-Haus: Die Künste im technischen Zeitalter II (Vortragsreihe, Di. 19 Uhr)

Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema „Die Künste im technischen Zeitalter“ anlässlich des Universitätsjubiläums 2019

In das Jahr 2019 mit seinem hundertjährigen Jubiläum der 1919 gegründeten Universität Hamburg fällt auch der 90. Todestag von Aby Warburg (1866-1929). In diesem Jahr rückt das Warburg-Haus Aby Warburg und die Geburt der modernen Kunstwissenschaft in Hamburg in den Fokus eines Veranstaltungs-Programms zum Universitätsjubiläum: „Die Künste im technischen Zeitalter«. Seit den 1920er Jahren spielte die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Kunstgeschichte und bei der Vernetzung der Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg. Mit der Eröffnung ihres Gebäudes in der Heilwigstraße 116 im Jahr 1926, dem seit 1995 wieder öffentlichen Warburg-Haus, hatte ihr Gründer Aby Warburg ihr auch einen auf interdisziplinären Austausch ausgerichteten institutionellen Ort gegeben. Die Hamburger Schule um Erwin Panofsky, Fritz Saxl, William S. Heckscher, Edgar Wind u.a. hat es, inspiriert durch die innovativen Impulse aus Warburgs kunsthistorischen Arbeiten und der mit ihnen durchgehend verbundenen Methodenreflexion, in Jahrzehnten produktiver Forschung – auch nach dem Londoner Exil der Bibliothek ab 1933 – zu Weltgeltung gebracht. Unter dem Thema „Kunst und Technik“ ist der Aktualität von Warburgs Ansatz bis ins 21. Jahrhundert nachzugehen. Das Universitätsjubiläum bietet den willkommenen Anlass, an die Rolle zu erinnern, die Aby Warburg und seine Familie, der Kreis der Wissenschaftler um Warburg beim Aufbau der Universität Hamburg gespielt haben – darunter insbesondere Erwin Panofsky, erster Ordinarius für Kunstgeschichte, und der Philosoph Ernst Cassirer, einer der ersten 1919 berufenen Professoren und Rektor der Universität im Amtsjahr 1929/1930. Im Fokus stehen auch die gegenwärtigen Projekte und Aktivitäten im Warburg-Haus, seine Archive und Forschungsstellen und sein wissenschaftliches und kulturelles Umfeld.

Nach der Auftaktveranstaltung mit einer Ausstellung und Performance der israelischen Künstlerin Hila Laviv im Oktober 2018 widmet sich die Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2019 Warburgs Verhältnis zu Technologien, technischen Animationen im Film, Wahrnehmungsoptionen von Artefakten im Mittelalter im Licht der modernen Techniken Foto und Film sowie Musik und dem Klang im digitalen Zeitalter (Thomas Hensel, Gertrud Koch, Warburg-Professorin 2019 Barbara Schellewald, Rolf Goebel). Im Sommersemester führt ein Seminar Studierende in die Geschichte der Hamburger Schule ein. Die Vortragsreihe wird ergänzt durch thematische Stadtspaziergänge auf den Spuren von Ernst Cassirer, Aby Warburg und Fritz Schumacher, Hamburger Oberbaudirektor und Lehrer des Architekten des Warburg-Hauses Gerhard Langmaack (Birgit Recki, Karen Michels, Hermann Hipp). Besuche in Kooperation mit dem Denkmalverein Hamburg, Führungen für Studierende und interessierte Besucher, Filmvorführungen und weitere Veranstaltungen sowie ein Tag der offenen Tür im Juni 2019 mit einem Abendvortrag über Warburg und die Wissenschaft in Hamburg (Michael Diers) öffnen das Haus zur Stadt und laden dazu ein, seine Geschichte und seine Einrichtungen kennenzulernen.

Im zweiten Halbjahr befasst sich die Vortragsreihe mit Architektur als Technik am Beispiel des Petersdoms in Rom, mit affizierenden Techniken des Films und dem Hamburger Planetarium als Zweigstelle von Aby Warburgs K.B.W. (Pascal Dubourg Glatigny, Christiane Voss, Uwe Fleckner), und im Oktober erinnert ein Festvortrag an den 90. Todestag von Aby Warburg.

Hamburg für alle – aber wie? (Ringvorlesung, Di. 18–20 Uhr, ESA O 221)

Im Rahmen der Vortragsreihe „Hamburg für alle – aber wie?“

Koordination: Cornelia Springer

Inhaltliche Schwerpunkte im Studienprogramm „Hamburg für alle – aber wie?“ bilden u.a. folgende Themen:

- Ursachen von Wohnungs-/Obdachlosigkeit

- Armutsbekämpfung und Soziale Gerechtigkeit. Politik in der Verantwortung

- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Die Bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle als tragende Säule

- Unterstützungsstrukturen für Wohnungs- und Obdachlose. Haupt- und Ehrenamt Hand in Hand?

- Arbeitsplatz „Straße“ – Aufsuchende Soziale Arbeit für obdachlose Menschen in Hamburg

- Öffentliche Unterbringung von Obdachlosen und Winternotprogramm

- Wohnen als Menschenrecht! Housing First als Lösung?

- Soziale Stadtentwicklung in Hamburg?

- Alternative Wohnkonzepte für eine integrative Stadtentwicklung

- Armut und Gesundheit/Medizinische Versorgung für Obdachlose

- Lebenslagen von Straßenkindern und jungen Obdachlosen

- Lebenslagen von Frauen auf der Straße

- Arbeitsmigration und Obdachlosigkeit

- Wohnungs-/Obdachlosigkeit im internationalen Vergleich

Diese Inhalte werden durch Fachvorträge von Expert*innen aus Theorie und (vor allem!) Praxis eingeführt. Die Vortragsreihe ist als Kooperation mit verschiedenen außeruniversitären Einrichtungen und Partner*innen konzipiert. Es tragen Vertreter*innen staatlich und kirchlich getragener Einrichtungen im Hamburger Hilfesystem, aus Politik und Verwaltung, der Sozialen Arbeit, aus NGOs, Journalismus und Wissenschaft dazu bei, Haupt- und Ehrenamtliche – die selbst mit wohnungs- und obdachlosen Menschen arbeiten oder sich für sie engagieren.

Zu der Vorlesungsreihe wird noch ein Podcast aufgezeichnet. Diesen finden Sie hier.

1989 – Vom Ende des Kommunismus in Ostmitteleuropa und der Sowjetunion (Ringvorlesung, Mi. 16–18 Uhr, ESA W 221)

Im Rahmen der Vortragsreihe „1989: Vom Ende des Kommunismus in Osteuropa und der Sowjetunion“

Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner

Die Vorlesungsreihe betrachtet die friedlichen Revolutionen und den Sturz der kommunistischen Herrschaftssysteme in Mittelosteuropa/der Sowjetunion in kulturwissenschaftlicher Perspektive. Ziel ist es, das Ende des Kommunismus im Hinblick auf verschiedene mittelosteuropäische Staaten zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt soll das Epochenereignis selbst und nicht so sehr seine Folgen stehen. Die einzelnen Vorträge gehen folgenden Fragen nach:

- Wer waren die Hauptakteure: Intellektuelle, Dissidenten, Reformkommunisten, Gewerkschafts- und Studierendenbewegungen oder „das Volk“?

- Welche politischen und kulturellen Konstellationen ermöglichten einen massenhaften zivilen Ungehorsam/Protest?

- Wie verhielten sich die alten Eliten? Welche Rolle spielten Intellektuelle und die Medien?

- Welche Ziele, Forderungen, Erwartungen waren mit dem gesellschaftlichen Umbruch verbunden?

- Welche Formen des Protests und des Widerstands zeichnen die weitgehend friedlichen Revolutionen von 1989 aus?

- Gibt es nationale Eigenlogiken der Revolutionen oder eine übergreifende transnationale Idee und Dynamik?

Die Vortragsreihe wurde von der Landezentrale für politische Bildung Hamburg, dem Nordost-Institut (IKGN e.V.) in Lüneburg sowie den Osteuropastudien Universität Hamburg gemeinsam konzipiert und organisiert.

Die Ringvorlesung wird auch im Rahmen des Allgemeinen Vorlesungswesen an der Universität Hamburg angeboten.

Andocken 18 – Hamburg-Mythen im 19. und 20. Jahrhundert (Vortragsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA K)

Im Rahmen der Vortragsreihe: „Entstehung, Wandlung und Ausstrahlung von HamburgMythen des 19. und 20. Jahrhunderts: Neue Perspektiven von Geschichtswissenschaft, Philosophie, Erziehungswissenschaft und Public History“

Koordination: Dr. Johanna Meyer-Lenz / Prof. Dr. Thorsten Logge / Dr. Markus Hedrich / Dr. Ralf Erik Werner

Lokale (Mikro-)Mythen und Erzählungen sind Narrative, die an spezifischen diskursiven Konstellationen entstehen und dazu beitragen, individuelle und kollektive Identitäten herzustellen. Die Ringvorlesung „Andocken 18: HamburgMythen im 19. und 20. Jahrhundert“ nähert sich in interdisziplinärer Perspektive dem Phänomen Hamburg über seine Erzählungen („Tor zur Welt“, „Sound des Hafens“, „Hamburg trägt den Pelz nach innen“) an, um die Diskursfigur „Hamburg“ über ihre narrative Tiefenschicht kulturwissenschaftlich zu erschließen. Der zentrale Begriff des Mythos wird die Reihe als roter Faden strukturieren. Die Ringvorlesung beginnt mit der Vorstellung des Mythen-Konzeptes Ernst Cassirers als umgreifendes Prinzip einer „mythischen Lebensform“ und „Einstellung des Bewusstseins auf die Wirklichkeit“ (Birgit Recki), um dann BildungsMythen in musealer Soundarchitektur und digitalen Erinnerungsmilieus in Hamburg-relevanten Games zu thematisieren.

Insgesamt widmet sich die Ringvorlesung der Metropole Hamburg mit ihren vielfältigen Mythen und Erzählungen. Diese sollen der Veranstaltungsreihe als kulturwissenschaftliche Sonde zur Vermessung der narrativen Essenz Hamburgs dienen. Dabei soll anhand Hamburgs immer auch die Frage im Zentrum stehen, wie urbane Mythen, Bedeutungen und Identitäten etwa durch Sounds, Texte und Architekturen kulturell gemacht, gewusst und produziert werden. Am Ende des Semesters steht eine Podiumsdiskussion, die eine Bilanz der Beiträge zum Thema HamburgMythen, ihren lokalisierten Identitäten, Diskursen und Traditionen zieht und dem Publikum Gelegenheit gibt, zentrale Fragen und Aspekte gemeinsam zu vertiefen.

Humboldt, und was nun? Kolonialismus, Raubkunst und die Zukunft der Museen (Vorlesungsreihe, unregelmäßige Termine, ESA C)

Im Rahmen der Vorlesungsreihe: „Humboldt, und was nun? Kolonialismus, Raubkunst und die Zukunft der Museen“

Koordination: Prof. Dr. Jürgen Zimmerer

Das Humboldt Forum im wiedererrichteten Berliner Stadtschloss sorgt seit einigen Jahren für intensive Diskussionen. Die geplanten Ausstellungen mit zahlreichen Objekten, die durch europäische Kolonialmächte geraubt wurden, stießen eine breite Debatte um die Aufarbeitung des Kolonialismus an. Angesichts von Restitutionsforderungen insbesondere aus Afrika steht seit einiger Zeit die Rolle von Museen in Deutschland, aber auch anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Belgien im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen.

In der Vorlesungsreihe werden einige der wichtigsten Beteiligten der Diskussionen der letzten Jahre zu Wort kommen. Anlässlich der 2020 anstehenden Eröffnung des Humboldt Forums werden sie ein Zwischenfazit ziehen sowie einen Ausblick wagen auf die Zukunft ethnologischer Museen und die globalen Debatten um Kolonialismus und Raubkunst.

Weitere Informationen sowie mögliche Änderungen übernehmen Sie bitte der Website der Forschungsstelle für Zeitgeschichte.

Go East – Go West! Transnationale und translinguale Identitäten zwischen Deutschland und Mittelosteuropa (Autorinnenlesung mit Dora Čechova, 20.11.2019, Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg)

Aus dem Projekt „Go East – Go West! Transnationale und translinguale Identitäten zwischen Deutschland und Mittelosteuropa“: Autorinnenlesung mit Dora Čechova

Organisation: Studierende des Instituts für Slavistik

Im Zentrum des literatur- und kulturwissenschaftlichen Projekts stehen sowohl die neusten theoretischen Ansätze in der Forschung zur transnationalen Literatur und Mehrsprachigkeit, als auch praxisbezogene Projektarbeit der Studierenden. Literarische Texte, die die Erfahrungen von Alterität, Identität und Transnationalität, von Mehrsprachlichkeit und Vielsprachlichkeit thematisieren, sollen dabei erforscht werden. Russische, polnische, tschechische sowie serbokroatische literarische Texte, die in klassischen und innovativen Lernformaten (Workshops, Schreibwerkstatt, Studierendenkonferenz) untersucht werden, sollen dabei als Grundlage für die Bestimmung der zentralen Themen und Motive von transnationaler Literatur dienen. Ziel des Projekts ist es, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich sowohl mit ihrem eigenen Migrationshintergrund wissenschaftlich und kreativ auseinanderzusetzen, als auch praktische Erfahrungen am universitären Betrieb zu sammeln.

Weiter Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2019

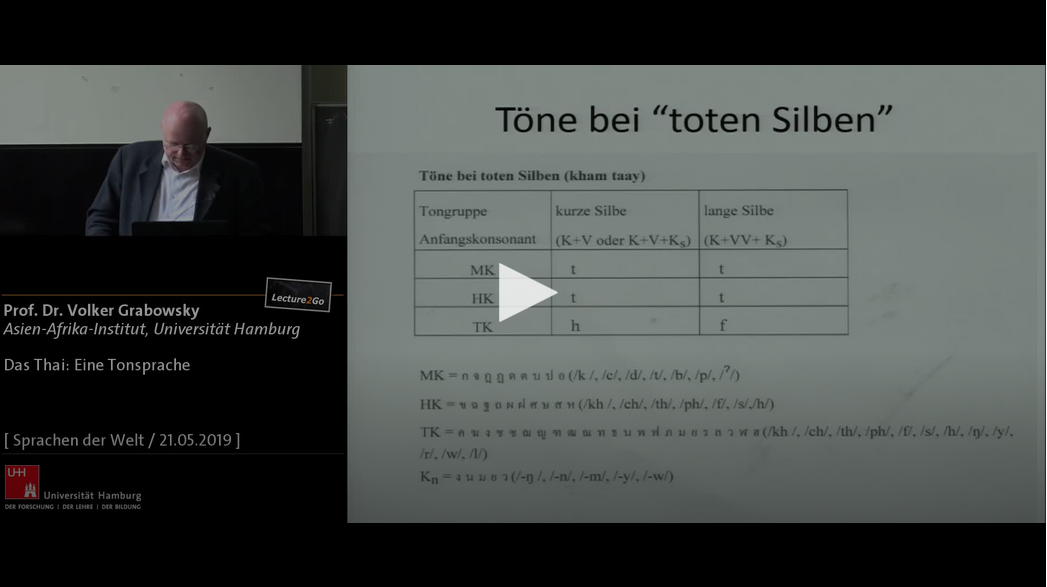

Das Thai: Eine Tonsprache (Einzelvortrag von Prof. Dr. Volker Grabowsky, 21.05.2019, 14–16 Uhr, ESA K)

Im Rahmen der Ringvorlesung „Sprachen der Welt“

Koordination: Prof. Dr. Beáta Wagner-Nagy/ Hannah Wegener

Die Ringvorlesung stellt in bewährter Weise einzelne Sprachen oder Sprachgruppen, Sprachkontaktsituationen und sprachtypologische Befunde vor. Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fachbereiche der Geisteswissenschaftlichen Fakultät werden jeweils als kultur- oder sprachwissenschaftliche Experten partizipieren. So wird – nicht zuletzt auch für Lehramtsstudierende – ein dichter und pointierter Überblick über die Sprachen der Welt exemplarisch möglich. Das Plakat der Ringvorlesung mit den weiteren Terminen finden Sie hier.

Kafkas letzter Prozess (Buchvorstellung mit Benjamin Balint, 23.04.2019, 20 Uhr, Jüdischer Salon im Café Leonar)

Der berühmteste Koffer der Literaturgeschichte hätte es beinahe nicht geschafft. Max Brod hatte ihn bei sich, als er 1939 mit dem letzten Zug von Prag nach Palästina floh. Im Koffer: Manuskripte, Notate, Kritzeleien seines Freundes Franz Kafka. Jahrzehnte später entspann sich darum ein Gerichtskrimi, der erst 2016 ein Ende fand. Vordergründig wurde über den Nachlass von Max Brod entschieden, doch standen noch ganz andere Fragen im Raum: War Kafka vor allem ein jüdischer Autor? Wo ist sein Erbe richtig aufgehoben? In Israel? Oder in jenem Land, in dessen Namen Kafkas Familie einst ausgelöscht wurde? Eine filmreife Geschichte, die nicht nur zeigt, weshalb die Frage, wem Kafka gehört, zum Glück nie entschieden werden kann.

In einer „meisterlichen Spurensuche“ (Cynthia Ozick) hat Benjamin Balint den ganzen Fall recherchiert, mit Prozessbeteiligten und Wissenschaftler*innen gesprochen, Gerichtsakten und Archivmaterial ausgewertet. Herausgekommen ist eine spannende Geschichte, die über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren von Prag nach Jerusalem führt und in ihren absurden Wendungen und unauflösbaren Widersprüchen selbst geradezu literarisch anmutet.

Benjamin Balint, geboren 1976 in den USA, lebt als Autor und Übersetzer aus dem Hebräischen in Jerusalem. Seine Kritiken und Essays erscheinen unter anderem in Die Zeit, Wall Street Journal, Ha’aretz und Weekly Standard. Kafkas letzter Prozess ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.

Gastgeber und Gesprächspartner ist Sebastian Schirrmeister (Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur, Universität Hamburg)

Sprachliche Vielfalt in der Geschichte und Gegenwart der Hansestadt (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA Ost, Raum 221)

Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema „Sprachliche Vielfalt in der Geschichte und Gegenwart der Hansestadt“ anlässlich des Universitätsjubiläums 2019.

Koordination: Univ.-Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos

Mehrsprachigkeit gehört zu Hamburg wie der Hafen und die Elbe. Durch ihre geografische Lage und Handelsprivilegien wurde die Hansestadt schon früh zu einem Knotenpunkt des internationalen Warenaustausches, aber auch zum Ort der Zuflucht und Ansiedlung für Menschen unterschiedlicher Herkunft. Die dadurch entstandenen Sprach- und Kulturkontakte prägen bis heute das Leben in Hamburg. Zum Spannungsfeld von Niederdeutsch und Hochdeutsch gesellten sich im Laufe der Zeit das Dänische, Portugiesische und Französische, die Sprachen der europäischen Juden und viele weitere Sprachen, bis zum globalen Englisch und den migrationsbedingten Sprachgemeinschaften der Gegenwart. Diese polyglotte Vielfalt war schon immer mit ökonomischer Prosperität eng verbunden und trägt zum kosmopolitischen Flair Hamburgs entscheidend bei. Mehrsprachigkeit stellt aber auch öffentliche Institutionen wie z. B. das Bildungs- und Gesundheitswesen vor große Herausforderungen, wenn es darum geht, einer hochgradig heterogenen Stadtbevölkerung Zugang zu Ressourcen und zur gesellschaftlichen Partizipation zu verschaffen. Diese Ringvorlesung versammelt ausgewiesene Expertinnen und Experten aus den Geistes-, Bildungs- und Sozialwissenschaften und repräsentiert die interdisziplinäre Mehrsprachigkeitsforschung an der Universität Hamburg. Die Vorträge bieten Einblicke in die kommunikative Geschichte und Gegenwart Hamburgs aus Sicht seiner wechselnden, nicht immer konfliktfreien Sprachverhältnisse und zeigen, wie eng Sprache mit dem städtischen Raum verbunden ist.